Das ist die Höhe – des Tellerrands!

Ob Bildende Kunst, Musik, Literatur oder Wissenschaften – einer spätestens mit der Postmoderne auf Trendwechsel und Beliebigkeit getrimmten Konsumgesellschaft gelingt es kaum noch, aus ihrem vielfältigen Bestand an „Überliefertem und Tradiertem eine überzeugende Einheit herzustellen“. Zu diesem Schluss kommt 1991 in der Akademie der Künste Hans Mayer. Ein städtebauliches Desaster führt der Literaturwissenschaftler zum Beweis an, und zwar im Herzen von Berlin: das „Kulturforum“. Dem Namen nach hätten dort die Häuser für Künste und Wissenschaften ein gemeinsames Ensemble, einen Treffpunkt der Stadtgesellschaft bilden sollen. Doch diese einigende Kraft kann die Architektur nicht mehr aufbringen. Die Nationalgalerie Mies van der Rohes, Philharmonie und Staatsbibliothek von Hans Scharoun – sie ragen wie Monolithe aus dem märkischen Sand. Isoliert, in sich selbst versunken, bis heute.

Die innerstädtische Brache war durch die Berlin-Pläne Scharouns entstanden, durch das – nach 1945 bald wieder steckengebliebene – Bestreben des damaligen Stadtbaurats, zwischen den nach Funktionen getrennten Zentren aufgelockerte „Stadtlandschaften“ anzulegen. Etwa ein „Kulturband“, von der Museumsinsel aufgespannt bis hinter den Potsdamer Platz – mit eben dem „Kulturforum“ als westlichem Abschluss. Aber an dieses Ziel führt kein attraktiver (Fuß)-Weg, auch nach dem Fall der Mauer nicht. Weder Straßenbahnhalt noch U-Bahn-Station „Kulturforum“ geben diesem Ort eine urbane Adresse. Kein Anlaufpunkt, nirgends.

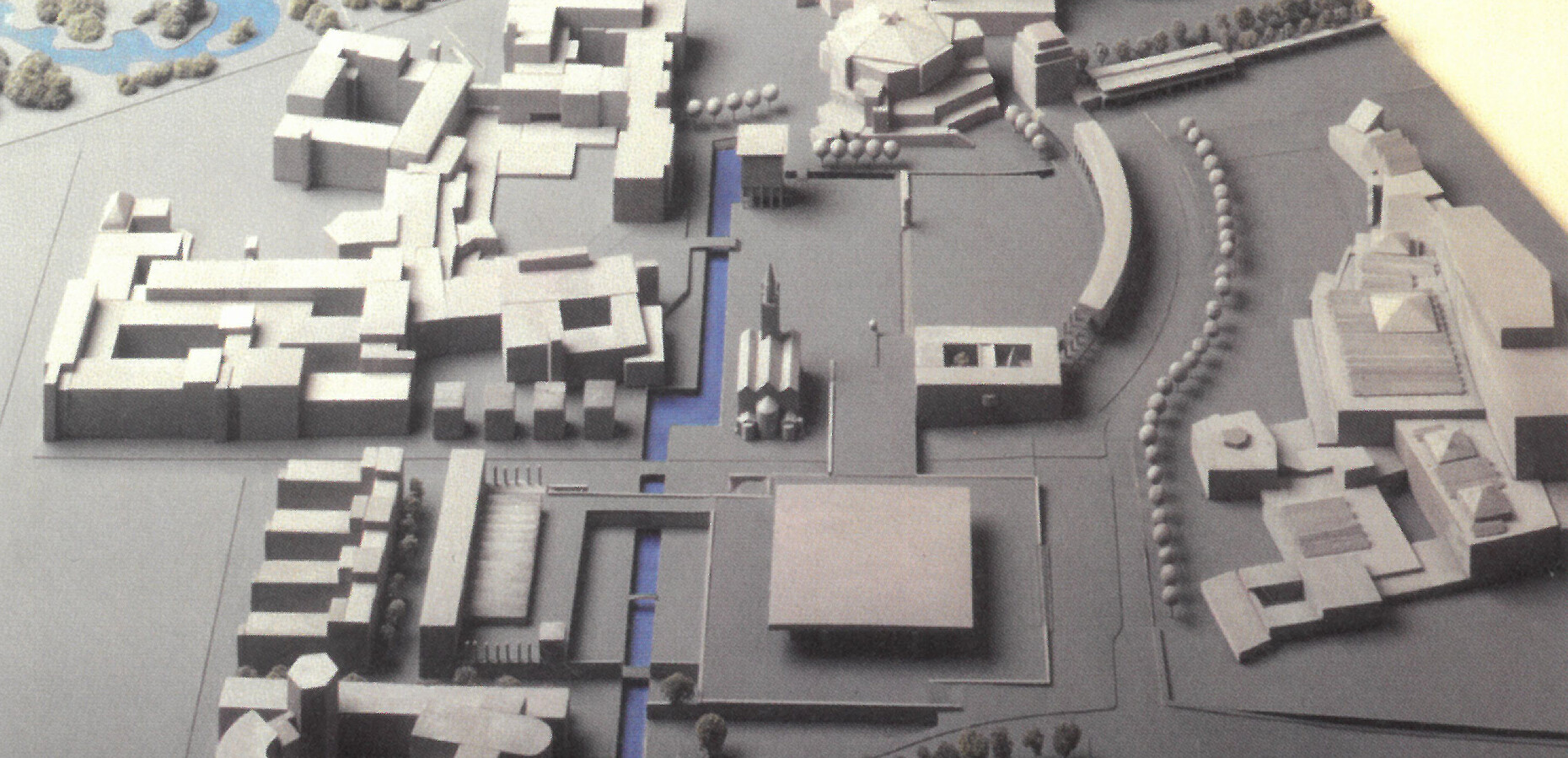

Gestritten wird über den eklatanten Missstand seit den 1960ern. Einiges wurde geplant, nichts ist passiert. Doch jetzt soll, mit (für den Anfang) 200 Millionen Euro vom Bund in die Wüstenei gepflanzt, eine architektonische Wunderkaktee Heilung bringen: das „Museum des 20. Jahrhunderts“ der Basler Architekten Herzog & de Meuron. Die „Kultur-Scheune“ ist als schlichter Ziegelbau mit Satteldach in der Manier italienischer Bauernhöfe luftig perforiert – schiebt sich jedoch mit gewaltigen Außenmaßen in fast alle (denkbaren) Sichtachsen. Das springt – vor dem Modell – selbst einem Laien sofort ins Auge. Aber Offensichtliches reden die Architekten gekonnt weg. Mit wortgewaltigen Ausdeutungen vom „Ur-Haus“ bis zur „Universalform“ bedenken sie ihren kargen Entwurf, preisen ihn anbiedernd als profanes „Haus für alle“ oder als kindgerechtes „Haus vom Nikolaus“. Bedeutungsheischend, mit virtuosem Wortgeklingel bestreiten Pierre De Meuron und sein Partner Ascan Mergenthaler die Podiumsdiskussion zur Eröffnung der Ausstellung aller 40 Wettbewerbs-Beiträge. Ihre rhetorischen Gesten haben nicht zuletzt das Preisgericht überzeugt. Geradezu euphorisch loben die Juroren den Erläuterungstext, selten ziehen sie Grundrisse oder Renderings zu Rat.

Da musste Hans Hollein – seinerzeit ebenfalls Architekt von Weltrang – ganz andere Erfahrungen machen. Der Wiener sah sich Ende 1986 veranlasst, sein Konzept in einem mit Vivaldis „Frühling“ unterlegten Video auszumalen. Außerdem wurden mit Stahlgerüsten und Flatterband – für immerhin 200.000 DM – auf Millimeter exakt die Umrisse von Hochbauten visualisiert, mit denen das durch Plateaus, Terrassen und Freitreppen „belebte“ Kulturforum akzentuiert werden sollte. Holleins Plan mit markantem „Bibelturm“ und multifunktionalem „City-Kloster“ war 1983 im Wettbewerb „Internationales Gutachten Kulturforum“ ausgewählt worden, stieß aber als „rücksichtslos, aufdringlich, eitel“ auf vielfachen Widerstand und wurde nach jahrelangem Hin und Her ad acta gelegt. Nicht zuletzt, weil die maßstabsgetreue Simulation an Ort und Stelle ergeben hatte, dass ein als „versöhnendes Element“ gedachter Wasserlauf sich bis auf zwei Meter der Seitenwand von August Stülers klassizistischer St.-Matthäus-Kirche näherte.

2016 rückt nun auch Herzog & de Meurons Museum dem Baudenkmal wieder bedenklich nahe. Doch davon wird kein Aufhebens mehr gemacht, wenn etwa Bauherr Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, den „rekordverdächtigen, schnellen Gang“ des Wettbewerbsverfahrens herausstreicht. Es ist immerhin ein Archäologe, der den genius loci, aber auch die jüngste Historie städtebaulicher Konflikte geschichtsvergessen beiseiteschiebt: Nicht umsonst – aber angesichts der jetzt ausgewählten Architektur vergebens – hatte sich der Berliner Senat nach dem Desaster mit Holleins fast 20 Meter hohen „architektonischen Markierungspunkten“ in einem Beschluss vom März 2004 festgelegt auf „eine sensible Ergänzung mit Hilfe eigenständiger Baukörper im Sinne der Scharounschen Entwurfslogik“. Sichtbeziehungen sollten nicht verstellt sondern „ausgestellt“ werden. Städteplaner und Politiker kamen zu der Einsicht: „Was fehlt, ist nicht ein weiteres Gebäude, sondern das Forum als öffentlicher Raum.“ Zehn Jahre später wollte Senatsbaudirektorin Regula Lüscher diese Lücke dann als „zentralen Freiraum“ auffrischen, mit „angenehmer Atmosphäre zwischen imposanter Platane und malerischen Robinien“, geprägt von „großzügigen Rasenflächen im Wechsel mit gepflasterten Bereichen“. Das war 2014, und die Senatsbaudirektorin schloss mit dem Satz: „Die Bauarbeiten sind 2016 geplant.“

Auch diese „Bürgerinformation“ ist jetzt Makulatur. Aber warum sollte nicht weiterhin gelten, dass ein wirklicher „Museumsplatz“ vonnöten ist, „anstelle der ‚Piazzetta‘ genannten Rampe, um die berühmten Museen und Sammlungen endlich ‚sichtbar‘ zu machen.“ Auch dieser Senatsbeschluss, 2004 unter „Finanzierungsvorbehalt“ gestellt, ist frommer Wunsch geblieben – und mit dem 200-Millionen-Projekt immer noch nicht realisiert. Denn die missglückte, abschüssige Piazzetta zwischen Kunstbibliothek, Kupferstichkabinett, Kunstgewerbemuseum und der 1998 eröffneten Gemäldegalerie (Hilmer & Sattler) kümmert Herzog & de Meuron nicht weiter. Und auch die 2004 erhobene Forderung nicht, „auf kleineren Flächen unterschiedliche Nutzungen wie z.B. kleine Hotels, Büros, Galerien, Restaurants, Läden zu ermöglichen“. Soweit reicht die „Planungstiefe“ nicht. Denn der bewusst vage gehaltene Entwurf – für alle erdenklichen „Interpretationen“ offen – soll erst im Dialog, in der „hermeneutischen“ Ausdeutung mit den Bauherren zur endgültigen Grundlage des Gebäudes gedeihen.

Städtebau wird dabei keine Rolle spielen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz wies bereits Ende der 1990er Jahre mehrere Anläufe von Renzo Piano ab, der mit einer „Durchwegung“ der Staatsbibliothek Scharouns Gebäude mit dem neu entstandenen Büro- und immerhin auch Wohnviertel rund um den Potsdamer Platz in Verbindung bringen wollte. Als dann Ende 2014 das Kulturforum zum Standort des neuen Museums erkoren wurde, definierte Michael Eissenhauer, Generaldirektor der Staatlichen Museen, sogleich die Höhe des Tellerrands für die bevorstehende Diskussion dieses Bauvorhabens: „Es ist nicht unsere Aufgabe, urbanistische Probleme zu lösen. Die Gestaltung des umgebenden Stadtraums liegt in der Verantwortung des Bezirks und des Landes Berlin. Ein einzelner Museumsneubau wird nicht das Problem des Kulturforums lösen, das kann nur eine umfassende Stadtplanung leisten.“

Ein städtebaulicher Wettbewerb war überfällig, wurde aber explizit ausgeschlossen. Schlimmer noch: Arno Lederer, Vorsitzender der Jury, schwärmte geradezu von der idealen „Voraussetzungslosigkeit und Unbefangenheit“, die durch den Verzicht auf einen Masterplan überhaupt erst entstanden sei. Seltsam nur, dass kaum einer der Architekten von dieser ungewöhnlichen Freiheit Gebrauch macht, auch Herzog & de Meuron nicht. Denn nicht minder „archetypisch“ wie ihr Siegerentwurf sind auch die parkausartigen Entwürfe, mal rund (Christ + Gantenbein), dann eckig (Zaha Hadid Architects), die steinern abweisenden (Grüntuch Ernst) oder gläsern aufgeständerten Schuhkartons (Dominique Perrault), die mehr (Behnisch) oder weniger (gmp) gestapelten Würfel und Kuben. Das alles kam nicht in Frage, denn für die deutsche Hauptstadt musste es „endlich der erste Herzog & de Meuron“ sein.

Bleibt jetzt also nur noch, das Millionen-Präsent des Bundes passend zu machen für das Berliner Kulturforum. Mit dem hartnäckigen Hinweis auf zwei „Boulevards“, die sich im großzügigen Foyer kreuzen. Mit der wahlweise ignoranten, unverfrorenen oder zynischen Ansage, in der alle Maßstäbe sprengenden Halle der Kunst werde „Städtebau nach innen weitergestrickt“. Mit der Behauptung, allein dieser Entwurf stelle den fehlenden Bezug her zur Staatsbibliothek und Gemäldegalerie, unterirdisch auch zur Neuen Nationalgalerie und zumindest der Ausrichtung nach sogar zur Philharmonie. Doch das Drehkreuz unterm Satteldach, gleich neben der innerstädtischen „Autobahn“ Potsdamer Straße, wird das Kulturforum allenfalls auf dem Papier beleben – solange nicht der Verkehr reduziert oder zumindest kanalisiert wird.

Schon Hans Hollein hatte 1983 „auf Überlegungen aufgebaut, den Durchzugsverkehr von der Potsdamer Straße herauszunehmen.“ Hermann Fehling und Daniel Gogel griffen damals im „Gutachterverfahren

Kulturforum“ nicht nur auf Scharouns Fluchtlinien zurück, sondern übernahmen auch dessen „ursprüngliche Idee die Potsdamer Straße abzusenken.“ Dann aber fiel 1989 die Mauer, der Durchgangsverkehr brandete fortan vierspurig, statt in einem Flussbett zwischen den „Weinbergen“ Philharmonie und Staatsbibliothek zu gurgeln. Diese Vorstellung Scharouns ist keine Träumerei, sie berührt eine der Schlüsselfragen, wie das Museum des 21. Jahrhunderts auszusehen hat, wie es gebaut werden muss. Denn was die Adepten jetzt für die ganz gewöhnliche Mall, die Riesenhalle mit autistischem Binnenklima, herbeiphantasieren – den „sozialen Ort der Begegnung“, die Massen-Performance oder auch das spontane „Getümmel“ – das alles hat Berlin, hat das Kulturforum längst gesehen: Im Juli 2014, als Otto Piene seine Installation „More Sky“ über dem Dach der Neuen Nationalgalerie in den lauen Sommerhimmel steigen ließ. Tausende kamen zusammen, schauten gemeinsam auf die Kunst. Open Air, mitten in der Stadt – weil die Potsdamer Straße gesperrt war.

Ein Ausnahmefall. Der nicht gleich zur Regel werden muss, wenn man sich nur zwei Entwürfe noch einmal genauer anschauen, sie ernst nehmen würde: Rem Koolhaas und sein Büro OMA haben Scharouns „Weinberg“ weiterentwickelt, mit vielfach verschränkten und sachte aufgetürmten Terrassen, öffentlichen Hallen, Foyers, Ausstellungssälen. Und Volker Staab gestaltet die „Stadtlandschaft“ ebenso anziehend wie museumstauglich, indem er Pavillons, lichte Innenhöfe und großzügig überdachte Eingangszonen um einen nicht allzu zierlichen Turm gruppiert. Das geforderte Raumprogramm, von Herzog & de Meuron maßstablos unters Satteldach geschoben, wird hier – so Scharouns Definition – „in übersehbare und maßvolle Teile aufgegliedert und diese Teile so zueinander geordnet wie Wald, Wiese, Berg und See“.

Herzog & de Meuron stellen den über die „Boulevards“ ihrer Kunst-Scheune strömenden Besuchermassen allerlei in Aussicht. Koolhaas und Staab aber lösen darüber hinaus auch das klassische Museums-Versprechen ein: die Begegnung mit der Kunst, möglichst individuell, jeder ganz für sich allein. Das hätte am Ende sogar Hans Mayer, dem stillvergnügten Dialektiker, gefallen. Wird mit dieser Architektur doch „aus Überliefertem und Tradiertem eine überzeugende Einheit hergestellt“ – ohne sich den Forderungen der Massenkultur, des Kulturbetriebs zu verweigern.