Vorwärts, und nicht vergessen...

Wie sähe eine Stadt aus, in der die Menschen nicht nur nebeneinander her, sondern tatsächlich gemeinschaftlich zusammenlebten? Bräuchte es dazu ganz andere ökonomische Bedingungen als sie heute, innerhalb eines globalisierten Kapitalismus, vorherrschen? Muss das zwangsläufig eine Utopie bleiben? Lässt sich, möchte man eine Entwicklung in diese Richtung befördern, an historische Beispiele wie die Genossenschaftsbewegung anknüpfen? Kann eine Ökonomie des Teilens dazu führen, dass Dinge nicht nur von einzelnen konsumiert, sondern von vielen genutzt werden? Was kann die Architektur zu einem neuen Gemeinsinn beitragen? Braucht es dazu abermals einen Neuen Menschen? Bildet er sich gerade oder existiert er bereits?

"Together! Die neue Architektur der Gemeinschaft" lautet der Titel der aktuellen Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Kuratiert von Andreas und Ilka Ruby sowie EM2N, widmet sich die Schau einem Thema, das Architekten immer wieder beschäftigt hat: dem Wandel des Zusammenlebens im Spannungsfeld von Gemeinschaft und Privatheit.

Dass gemeinschaftliche Wohnformen heute wieder häufiger entstehen, hat – zumindest in hochentwickelten Ländern – zahlreiche Ursachen: Die Arbeitswelt wird vielfältiger und die Trennung von Wohnen und Arbeiten löst sich, nicht zuletzt durch die neuen elektronischen Medien, mehr und mehr auf. Hinzu kommen in westlichen Industrieländern die Zunahme von Ein- und Zweipersonen-Haushalten, die Neuordnung traditioneller familiärer Strukturen und – Stichwort demografischer Wandel – eine wachsende Zahl oft isolierter oder gar vereinsamter alter Menschen. Dem gegenüber steht in Ballungsgebieten und Mega-Cities ein eklatanter Mangel an bezahlbarem Wohnraum, für den ein liebloser, allein an monofunktionalen Lösungen und ökonomischen Gesichtspunkten orientierter Wohnungsbau bislang wenig überzeugende Angebote hat.

Aus Sicht der Kuratoren führt mithin ein "Paradigmenwechsel gesellschaftlicher Werte" gegenwärtig zu einer "stillen Revolution". Deshalb setzen sie nicht nur im Titel ein Ausrufezeichen hinter das "Together", sie verstehen ihre Ausstellung auch als Aufforderung an Politik und Gesellschaft, sich von allzu bürgerlichen Vorstellungen zu befreien und das Bedürfnis nach alternativen Wohn- und Lebensformen endlich ernst zu nehmen. Dass die Ökonomie des Teilens dabei etwas blauäugig betrachtet wird und die These, wir erlebten derzeit "in gewisser Weise die Rückkehr des Kollektivs in der Architektur, was zu innovativen und überraschenden architektonischen Lösungen führt", aufs Ganze gesehen allzu optimistisch ausfällt, ist vor allem dem Enthusiasmus geschuldet, mit dem an die Sache herangegangen wird.

Doch mag der Wunsch nach mehr Gemeinsinn auch der Vater des Gedankens der Veränderung sein und die urbane Wirklichkeit in den allermeisten Fällen trostlos erscheinen, das Thema liegt in der Luft. Ob es allerdings mit Blick auf nicht per se aufgeschlossene Politiker klug ist, die Ambivalenzen, die dem Begriff der Gemeinschaft vor allem unter Konservativen anhaften, in der Euphorie einer behaupteten Aufbruchsstimmung ebenso zu übergehen wie die Obertöne, die im Wort „Kollektiv“ für viele noch immer mitschwingen (Bakunin hatte es einst als Ersatzwort für Kommunismus eingeführt), steht auf einem anderen Blatt.

Wie dem auch sei, die Macher der Schau erkennen drei Hauptentwicklungen, die eine "faszinierende Suche nach neuen Wohntypologien und -programmen" ausgelöst hätten: das Teilen, der demografische Wandel und die zunehmende Urbanisierung.

Die ambitionierten Modelle gemeinschaftlichen Wohnens aus Städten wie Amsterdam, Berlin, Kopenhagen, Tokio, Wien oder Zürich, die – aufbauend auf einem Abriss historischer sozialutopischer Utopien und Wohnmodelle – vorgestellt und im Zentrum der Ausstellung zu einem fiktiven Stadtmodell verbunden werden, erscheinen jedenfalls nicht nur in sozialer Hinsicht vielversprechend. In ihnen steckt durchaus das Potenzial für eine deutlicher an den Bedürfnissen der Nutzer orientierte Wohnarchitektur. Exemplarisch demonstriert eine sogenannte "Cluster-Wohnung" aus abgeschlossenen Appartements und einem Gemeinschaftsbereich, wie neue Grundrisstypologien aussehen könnten, in denen man gemeinsam mit anderen leben kann, ohne die Privatsphäre der eigenen vier Wänden aufgeben zu müssen.

Richtig ist auch, dass eine Architektur, die mittels unterschiedlicher Gemeinschaftsfunktionen in den Außenraum ausstrahlt, der Kommerzialisierung des (mehr oder weniger) öffentlichen Raumes in der Tat etwas entgegensetzen oder zumindest ermutigend an die Seite stellen kann. Wo Risse im sozialen Gefüge tiefer werden, Spaltungen politisch, sozial und ökonomisch immer deutlicher zutage treten, werden Alternativen zwangsläufig attraktiver: Eigentum kann gemeinsam erworben und verwaltet, Kosten können gesenkt, soziale Kontakte gefördert und selbst ausgehandelt werden, wie man konkret zusammenleben möchte. Damit das Ganze nicht zu abstrakt bleibt, werden unterschiedliche Kooperationsmodelle anhand von fünf Projekten und deren Entstehungsgeschichte vorgesellt: Baugruppe, Genossenschaft, Verein, privater Bauherr und eine Mischform aus Genossenschaft und privatem Anlagefond.

Dass sich nicht nur Grundrisse verändern und es heute nicht mehr Arbeiter, sondern eher Kreative sind, die sich für solche, noch immer exklusive Modelle begeistern können, wurde bei einem von Siedle veranstalteten Arch+ Feature in der Cafeteria neben dem Schaudepot auf dem Vitra-Campus deutlich, bei dem, moderiert von Anh-Linh Ngo, dem Herausgeber von Arch+, Pier Vittorio Aureli, Mitgründer des Stadtplanungsbüros und Think Tanks "Dogma", und Andreas Ruby, über Möglichkeiten einer Architektur der Gemeinschaft diskutierten.

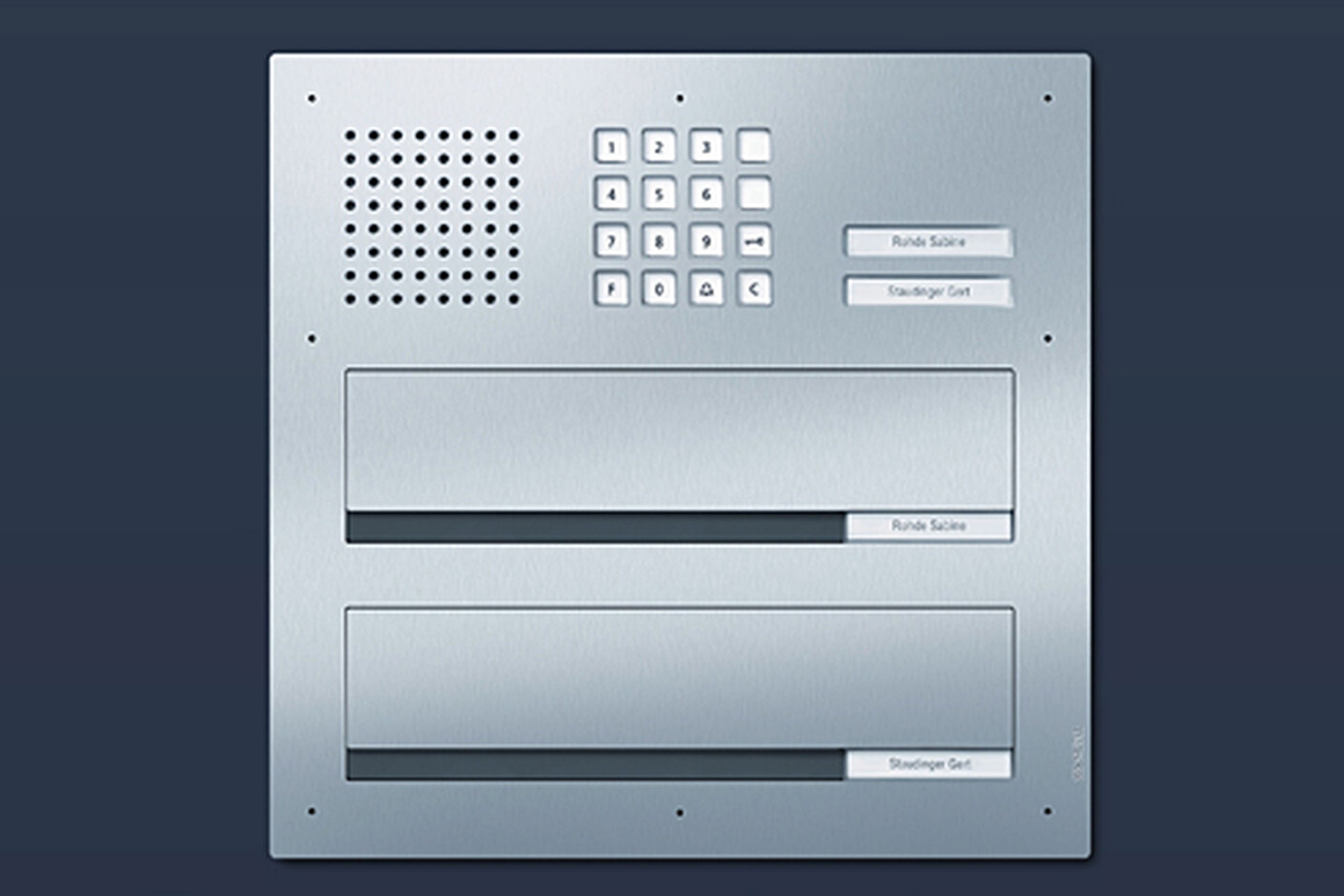

Da Siedle die Ausstellung nicht nur gesponsert, sondern auch den Prototyp einer Kommunikationsanlage für gemeinschaftliches Wohnen entwickelt hat, dessen neuartige Funktionen in der exemplarischen Cluster-Wohnung in der Ausstellung getestet werden können, erläuterte Peter Strobel, der Leiter der Unternehmenskommunikation von Siedle, vorab, worin die Herausforderungen einer kollektiven Architektur für eine Firma bestehen, die sich besonders mit der Kommunikation an der Schnittstelle zwischen öffentlichem und privatem Bereich beschäftigt. Vier Lehren, so Strobel, ließen sich für ihn aus dem Projekt ableiten: Erstens müsse eine Anlage einfach sein, weshalb es, zweitens, eine Tugend sei, solche Kommunikationskonzepte nicht zu überlasten. Drittens sei aus dem Projekt zu lernen, dass sich Kommunikation unter Menschen nicht durch Technik ersetzen lasse, weshalb, viertens, bei einer solchen Anlage so wenig technische Komplexität wie möglich gefragt sei. Strobels Fazit: Man habe gelernt, dass Projekte, wie sie in der Ausstellung gezeigt werden, vieles überflüssig machen, was man für gewöhnlich für unverzichtbar hält.

Im Anschluss stellte Pier Vittorio Aureli ein 2015 im Rahmen des Projekts "Wohnungsfrage" am Berliner "Haus der Kulturen der Welt" entwickeltes Konzept einer Villa Suburbana und einer Villa Urbana vor. Beiden gemeinsam ist, dass sie nicht für eine Kleinfamilie, sondern für je rund 50 Künstler und Künstlerinnen entworfen wurden.

Aureli machte grundsätzlich deutlich, dass er den Wohnbau als einen Ort der Produktion versteht und fragte, weshalb beim Bau von Wohnraum noch immer zwischen Wohn- und Arbeitsbereich unterschieden werde. Ein Haus, so seine These, produziere nichts anderes als das häusliche Leben, seine Architektur präge und bestimme dessen soziale Struktur. Dabei griff er auf die Unterscheidung von "labor" und "work" zurück, die Hannah Arendt mit Blick auf die menschlichen Grundtätigkeiten Arbeiten, Herstellen und Handeln getroffen hat. Arbeiten (labor) wie Waschen, Schlafen etc. hielten das tägliche Leben gleichsam am Laufen, würden aber, weil dabei nichts hergestellt werde, als wertlos betrachtet. Im Unterschied zu der seine Existenz sichernden Arbeit, baue der Mensch beim Herstellen (work) eine eigene, beständige Welt, in der er sich "zu Hause" fühlen könne.

Aureli fragte nicht nur: Warum leben wir in Häusern? Weshalb sehen deren Grundrisse keine Gemeinschaftsräume vor? Weshalb grenzt sich das Haus derart ab? Weshalb wird die Familie als Mikrokosmos angesehen, der getrennt von allen anderen existiert? Er beschrieb auch, wie anhand einer Villa als der Quintessenz eines "domestic space" versucht worden sei, ein alternatives Wohnmodell zu entwickeln. Dabei spielten folgende Kriterien, die Aureli wichtiger nannte als das konkrete Projekt, eine wesentliche Rolle: Ein Finanzierungsmodell, das die Immobilien dem spekulativen Wohnungsmarkt entzieht; Standorte, die für andere Projektentwicklungen nicht relevant sind; eine aus dem Industriebau erprobte Konstruktion, die geringe Kosten garantiert; minimale, optimierte Individualräume und maximale, flexible kollektive Bereiche. Das Studio eines Künstlers, so Aureli, diene dabei deshalb als Vorbild, weil dort die Unterscheidung von "labor" und "work" aufgehoben sei.

In der Diskussion tauchte prompt die Frage auf, ob wir alle Künstler werden müssten, um die Probleme des Zusammenlebens lösen zu können. Aurelis Antwort konnte nicht ganz befriedigen: Die künstlerische Produktion sei seit der Renaissance paradigmatisch, habe der Künstler doch seit langem unter Bedingungen "gebastelt", die heute für viele gelten würden. Stimmt das, so geht im aktuellen Zeitalter der Bastler kein Weg mehr an neuen Wohn- und Lebensformen vorbei.

Ausstellung:

Together! Die Neue Architektur der Gemeinschaft

Vitra Design Museum, Weil am Rhein,

bis 10. September 2017

Mo – So von 10 – 18 Uhr

Katalog:

Together! Die Neue Architektur der Gemeinschaft

Ilka & Andreas Ruby, Mateo Kries, Mathias Müller, Daniel Niggli (Hrsg.)

Fotografien Daniel Burchard

deutsche und englische Ausgaben

352 S., br., ca. 443 Abbildungen

Ruby Press Berlin

49,90 Euro