Man muss nicht „Molloy“ heißen und eine Romanfigur von Samuel Beckett sein, um der etwas zwanghaften Leidenschaft verfallen zu sein, das Chaos durch eine wohldurchdachte Ordnung bekämpfen zu wollen – so hoffnungslos das Unterfangen am Ende auch sein mag. Den guten Molloy jedenfalls ficht das nicht an. Er verwendet in der nach ihm benannten Geschichte viel Mühe darauf, sich ein System auszudenken, das es ihm erlaubt, seine geliebten sechzehn „Lutschsteine“ so von einer seiner vier Manteltasche in die andere zu befördern, dass er keinen von ihnen zweimal hintereinander lutschen muss. Wir wollen hier keineswegs mit Molloy konkurrieren. Schließlich ist unser Verhältnis zu Stühlen, Tischen und Sofas auch nicht annähernd so innig wie das von Molloy zu seinen Lutschsteinen. Aber sollten wir uns, statt hier und da etwas herauszupicken, uns den Guten nicht trotzdem zum Vorbild zu nehmen und eins nach dem anderen ebenfalls in vier verschiedene Taschen einsortieren? Vorläufig, versteht sich. Denn so vorzugehen, entbehrt nicht einer gewissen Willkür. Aber sind Ordnungen nicht immer genau das: willkürlich? Lassen wir es also einfach darauf ankommen. Inwieweit es zur Erhellung beiträgt, wird sich zeigen.

Theatertasche: Große Oper

Die Tasche selbst ist klein, aber fein. Sie ist bestickt oder aus besonders edlem Material. Was sie einsammelt, stammt aus dem „Kraftwerk der Gefühle“, das Oper heißt, und ist zuweilen gemischt mit Sensationen, wie man sie vom Jahrmarkt kennt. Einiges erscheint pathetisch, manches heiter oder gar melancholisch.

Inszenierung und Theatralik sind heutzutage alles. Fast alles. Denn am Ende bedarf es doch eines – mehr oder weniger – gelungenen Produkts, das zu inszenieren es auch lohnt. Auch wenn der Beobachter beständig in der Fülle all dessen, was in vier Tagen Mailand so alles auf einen einwirkt, unterzugehen droht, so fragt er sich doch immer wieder, ob und wie dieses Mal die Balance zwischen Fakten und Fiktionen gelungen ist.

Einerseits konnte man auch 2011 feststellen, dass sich die Branche wie immer mächtig ins Zeug legt, wenn es darum geht, mit möglichst extravaganten Ideen aufzutrumpfen. Andererseits war eine gewisse Zurückhaltung aber nicht zu übersehen – nicht nur, was das Feiern opulenter Partys anging. Trotz eines ungebrochenen Inszenierungswillens war allerorten zu spüren, dass man sich um Nüchternheit bemühte – was einige Aficionados sogleich mit dem Aufkommen von Langeweile verwechselt haben. Schließlich will man ja unterhalten werden. Sicher wäre es falsch, angesichts eher kleiner Korrekturen sogleich von höherer Einsicht zu sprechen. Trotzdem wurde in der Krise, die wohl noch nicht vollständig überwunden ist, mit der Schere der ökonomischen Vernunft eben so manch wilder Trieb gestutzt. Wer mehr auf Designkultur als auf Volksfestatmosphäre steht, der wusste das durchaus zu schätzen. Konkret bedeutete das: Auch wo heftig inszeniert wurde, rückte das Produkt ins Zentrum. Nun kann man sagen: Messen sind per se objektfixiert. Doch auch die Zahl der überraschenden Neuheiten, traditionell eine der Energiequellen des Salone, schien, so weit sich das überhaupt quantifizieren lässt, eher rückläufig. Zu gut weiß man bei den Herstellern, dass am Ende zählt, was auch verkauft werden kann.

Es begann mit einem Maskenball. Verdi, was sonst. „Un ballo in maschera“ – wirklich große Oper. Geladen hatte Driade in die Via Manzoni. Drinnen paradierten Stühle, Tische und Glasvasen, und wenn die Gäste nicht gerade durch die an sich schon beeindruckenden Räume zirkulierten, lagerten sie im Garten in den Maskensesseln „Nemo“ von Fabio Novembre. Etwas viele Masken allüberall. In einem Innenhof wurden Arien intoniert – live, nicht vom Band –, zu deren Klängen maskierte Akrobaten wie auf ihrem Sockel lebendig gewordene Statuen ihre Kunststücke vorführten oder kostümierte Paare tanzten. Etwas dekadent und neo-feudal angehaucht war das Spektakel schon. Flanierte man danach noch durch die nachts verlassene Via Montenapoleone, so funkelten in den Schaufenstern eher traditionell gemachte Preziosen auf Möbelminiaturen, die Gebrüder Campana brachten Vasen aus Muranoglas vorsichtig zur Explosion und auf der Straße parkten neueste Modelle von Citroën, deren Verbindung zu Möbeln allerdings kryptisch blieb.

Auf dem Messegelände hielt sich das Spektakel am nächsten Morgen in Grenzen. Kartell, wie immer einer der inszenatorischen Höhepunkte, hatte seinen Stand in einen Jahrmarkt samt Leuchtschriften verwandelt. Trotzdem war alles wohlgeordnet, hatte alles seinen bestimmten Platz: Von „Wonderwheels“ und „Ghost Goods“ bis zu „The Chairs Arena“ waren Stühle und Tische gut sortiert. Bei Edra sollte man sich, auch wenn das Standdesign sich vom Vorjahr kaum unterschied, dann sogleich in ein „Wonderland“ versetzt fühlen, und Foscarini brachte die Designer mittels Projektionen selbst dazu, über ihre Arbeiten zu sprechen. Woraus sich schließen lässt: Wo selbst die Inszenierung nicht einer gewissen Nüchternheit entkommt, bleibt das Mirakel als letzte Botschaft. Oder eben die Oper. Die produktivsten Teile des Verstandes, sagt Alexander Kluge, „sind in Wirklichkeit eingedicktes Gefühl“. Der Rest war Messebau und Technokratie, dann und wann gemischt mit Country-Style, etwas Ethnokitsch und Improvisation. So gab es mal wieder für jeden etwas, von nüchterner Produktpräsentation bis zum industriell geprägten Hinterhof, der das Heimweh nach dem Handwerk nutzt, um es besser überstrahlen zu können.

Eine Tasche fürs Praktische: Auf Schalen sollt ihr sitzen

Diese Tasche enthält ausschließlich Stühle und besteht zum Teil aus recyclingfähigem Material. Irgendwie ist, was sich in ihr sammelt, sehr praktisch. Manchmal gibt es Überschneidungen mit jenen Stühlen, die in die Kategorie „universal“ gehören. Tatsache aber ist, dass das Praktische in den meisten Fällen nicht einfach nur alltagstauglich, mithin benutzbar daherkommt, sondern auch gut bis sehr gut gestaltet ist. Ganz gleich, ob frisch oder elegant, eher ökologisch oder überraschend sportlich.

Nur wenige neue Stühle setzten auch in der Ästhetik auf Ökologie. Die es taten, wirkten allesamt etwas ideologisch, weiß doch mittlerweile jeder, dass ein Stuhl aus ökologischer Produktion nicht notgedrungen auch so aussehen muss. War ein einfacher Holzstuhl früher etwa nicht ökologisch? Oder ein aus Weiden geflochtener Sessel für draußen?

Philippe Starcks „Zartan“ für Magis etwa, den es – noch befindet er sich im Projektstadium – auch in anderen Ausführungen geben soll, bedient auf den ersten Blick das Bedürfnis, das eigene gute Gewissen auszustellen: Seine Schale ist braun, korrekt, nachwachsend. So weit man das schon sehen konnte, handelt es sich trotzdem um einen spannenden Entwurf. Oder nehmen wir „Green“ von Javier Mariscal (Mobles 114), dessen Sitzschale zu hundert Prozent aus recyceltem Material besteht und der, hat er ausgedient, auch wieder vollständig recycelt werden kann. Seine Schale ist markant in Form gefaltet, und auch hier wurde eine Sitzschale auf ein Gestell montiert.

Nimmt man Stühle wie „Zartan“, „Green“, Jasper Morrisons „HAL“, Alfredo Häberlis „Jill“ (beide für Vitra) – und selbst „Osso“ von Ronan und Erwan Bouroullec (Mattiazzi) und „Chassis“ von Stefan Diez (Wilkhahn), die nicht ganz ins Schema passen –, zusammen, so sind all diese Entwürfe vor allem von der Verwendung von Sitzschalen auf einem – teilweise variablen – Untergestell geprägt. So verschieden sie in Form, Material und Funktion auch sein mögen, alle diese Stühle knüpfen an eine Typologie an, die mit der dreidimensionalen Verformung von Sperrholz beginnt, sich im „Eames Plastic Chair“ von 1950 fortsetzt und zum Teil Elemente des „Organic Chair“ von Charles Eames und Eero Saarinen aus dem Jahr 1940 aufgreift.

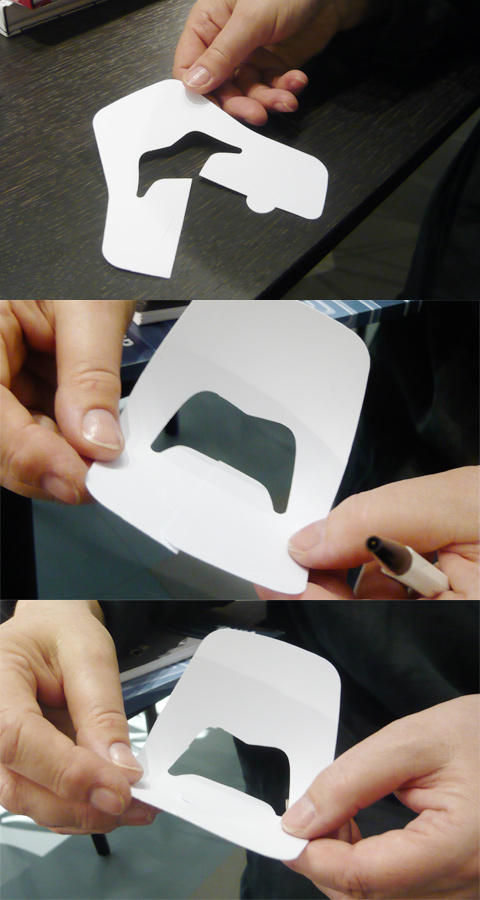

Besonders Alfredo Häberlis „Jill“ überzeugt als gelungene Neuinterpretation, auch wenn die – wie beim „Organic Chair“ – am Ende der Sitzfläche „offene“ Schale nicht auf allen Gestellen gleich souverän wirkt. Trotzdem ist der Stuhl ein großer Wurf, bei dem sich selbst noch das patentierte Verfahren, mit dessen Hilfe die Schalen gefertigt werden, als elegante Lösung entpuppt. Die Furniere von „Jill“, deren Stärke nach oben hin abnimmt, werden wie ein Band gebogen, bis sie in der Sitzfläche mittig aneinanderstoßen, wodurch eine flexible Schale entsteht. Umriss und Aussparung bilden zudem zwei geschlossene Linien, die das Skulpturale der nun dreidimensionalen Form betonen. Dank ihrer Flexibilität sorgt die Schale überdies für einen erstaunlichen Sitzkomfort. Bei so viel Geschichtsbewusstsein verwundert es nicht, wenn sich auch die Untergestelle von „Jill“ – aus Stahlrohr, Draht, Aluminium oder Holz – auf historische Vorbilder beziehen.

Jasper Morrison beschreitet mit „HAL“ einen ähnlichen Weg. Der Stuhl wirkt aber als System weniger einheitlich. Besonders deutlich wird das bei der Version als Freischwinger mit Armlehnen, die wie ein eigenständiger Entwurf aussieht. Selbst „Mesh“ von Tom Dixon (Magis) folgt der Tendenz zur Schale, auch wenn er mit seinem aus feinen Drahtmaschen bestehenden Sitzkäfig, der oben wie ein Kragen oder eine Hutkrempe umgeschlagen ist, konstruktiv und ästhetisch ganz andere Wege geht. Ebenso wie „Moon“ von Tokujin Yoshioka (Moroso).

Wer gedacht hatte, in Sachen „Lounge Chair“ würde sich nicht mehr viel tun, der wurde überrascht. Wie groß die Spannweite dabei ausfallen kann, zeigte sich unter anderem bei Vitra. Hier war mit „Grand Repos“ nicht nur eine – wie immer wunderbar präzise gemachte – Variante entspannten Sitzens von Antonio Citterio zu finden, sondern auch eine eher sportliche von Konstantin Grcic. Angesichts der hybriden Wohncollagen von heute sollte man seinen „Waver“ jedenfalls nicht vorschnell für Terrasse und Jugendzimmer reservieren. Der Sessel ist ganz sicher eines: unkonventionell und originell. Wie ein Paraglider in seinem Gurtzeug, so schwebt der Nutzer in einem mit Stoff bespannten Sitz, der oben über das Gestell gestülpt und vorne an zwei Gurten in den Stahlrohrrahmen eingehängt ist.

Auch Arper hat mit dem „Catifa 70 Soft“ von Lievore Altherr Molina einen neuen, eher klassischen Ruhesessel im Programm. Und bei Walter Knoll hat Ben van Berkel seinen etwas futuristischen Einzelsessel zu „MyChair Lounge“ erweitert. Und selbst wenn Patricia Urquiolas „Biknit“ (Moroso) nicht als Lounge Chair, sondern in einer Variante als Recamière auftritt, so interpretiert sie mit ihrer Liegefläche aus dicken, geflochtenen Zöpfen die gute alte Außenliege doch auf neue Weise fürs Wohnzimmer. Ob man aus den Bereichen Sport und Freizeit künftig weitere Anregungen erwarten darf, bleibt abzuwarten.

Feudal, aber anders: Etwas Stil gefällig?

Nun wird es stilvoll und etwas feudal. Aber nur etwas. Die Tasche trägt naturgemäß ein Diener in Livree, der sie öffnet, sobald man etwas hineinzugeben wünscht. Sie selbst besteht aber aus Kunststoff.

„Stil“ ist im aktuellen Design kein Thema. Wenn man sich überhaupt einmal auf historische Vorbilder bezieht, so stammen diese allesamt aus dem 20. Jahrhundert. Die „Moderne als unsere Antike“, das ist auch im Design durchaus ein Thema. Und doch: Hier und da kehrt etwas vom Geist des achtzehnten Jahrhundert zurück. Nicht immer so feinsinnig wie bei Inga Sempé, sondern zumeist als postmodernes Spiel mit Form und Material. Sich auf einen Stil zu beziehen, das bedeutet heutzutage allemal Mixtur, Remix, eine Art historisches Sampling.

Dedon etwa setzt hier und da auf einen geläuterten Kolonialstil, und die Möbel der neuen Kollektion von Hermès geben sich zwar konsequent modern in ihrer Gestalt, verweisen aber in ihrer Materialität und handwerklichen Anmutung auf vormoderne Zeiten. So edel und exklusiv die Sattlerarbeit auch daherkommt, so nostalgisch ist sie. Anders verhält es sich mit – dem nicht ganz neuen – „Babel“ von Marcel Wanders (xO). Hier feiert die postmoderne Ironie wieder einmal Urständ. Das Stuhl-Tisch-Ensemble wirkt wie eine Mischung aus gedrechseltem Wirtshausstuhl und – verstärkt durch den Kontrast aus schwarzem und klarem Plexiglas – der Einrichtung eines feudalen Salons.

Wichtiger als solch singuläre Erscheinungen aber war etwas anderes: Plötzlich wirkten all die mit edlen Stoffen bezogenen Sofalandschaften und modernistischen Interieurs seltsam deplaziert. Mit einem Mal kam einem diese gediegene Form von Luxus mitsamt ihren kulturellen Wurzeln vor wie ein Stil, der von heute auf morgen historisch geworden ist. Lauter Antiquitäten, die weiterproduziert werden. Unsere Zeit sammelt eben viele Zeiten ein. Dass hier etwas in Bewegung gerät, demonstriert vielleicht am besten der Umstand, dass es bei Cassina den „LC1“ von Corbusier, Jeanneret und Perriand innerhalb der Kollektion „I Maestri“ nun auch in den Varianten „Villa Church“ in blauen Satin (ursprünglich 1928 entstanden für die Innenausstattung der Villa Church), und „UAM“ aus naturfarbenem Leinen gibt (so stand er 1930 in der Ausstellung der Union des Artistes Modernes). Dass die Moderne ein unvollendetes Projekt bleibt, zeigt vollends, dass es die LC-Klassiker nun auch in einer Outdoor-Version gibt, bezogen mit einem Spezialstoff aus Polyester, der mit PVC beschichtet ist und nach Angaben von Cassina „den Lederbezug des Modells für Innenräume perfekt imitiert“.

Eine Tasche voller Universalien: Überall einsetzbar

Die vierte Tasche ist ein seltsames Ding. Nicht sie selbst ist universal einsetzbar, aber das, was wir in ihr zusammengetragen haben. Zum Teil hatten wir es bereits unter „praktisch“ einsortiert. Das Universelle aber geht darüber hinaus.

Die Tendenz, aufbauend auf einer Sitzschale, die unter Umständen in verschiedenen Ausführungen bereitsteht, einen Stuhl als „System“ zu entwerfen, ist unverkennbar. Neben „Chassis“ von Stefan Diez, einem Universalisten mit auswechselbarer Sitzschale vom Büromöbelhersteller Wilkhahn (siehe Stylepark News & Sories vom 6. April), der in Mailand bei Spotti gezeigt wurde, und „Jill“ von Alfredo Häberli, ist es vor allem „HAL“ von Jasper Morrison, der konsequent den Weg zum multifunktionalen Stuhl beschreitet.

„HAL“ gibt es als „Vierfüßler“ mit Holz- oder Metallbeinen, mit Kufen und als Freischwinger; es gibt ihn mit verschiedenen Schalen, mit und ohne gepolsterte Bezüge, die über die Kunststoffschale gestreift werden können. „HAL“, heißt es in der Pressemitteilung, „wurde als universell einsetzbares Stuhlprogramm konzipiert, das unterschiedlichsten Bedürfnissen auf angemessene und zeitgenössische Weise gerecht werden soll. Eine breite Auswahl von Untergestellen, Farben und optionalen Sitzbezügen lassen sich mit der flexiblen und komfortablen Kunststoff-Sitzschale kombinieren.“

Lassen wir das Rätsel beiseite, weshalb gerade dieser Stuhl „HAL“ heißt – vielleicht ist er ja so anpassungsfähig wie der omnipotente Computer aus Stanley Kubricks „2001 – A Space Odyssey“ – so wird schnell klar: Mit solchen Universalisten hat die Möbelindustrie so etwas wie eine Plattformstrategie eingeführt. Das spart Entwicklungs- und Produktionskosten. Ob’s funktioniert? Die Chancen stehen nicht schlecht.

Weniger ein System als ein Bewegungsprinzip offenbart „Tip Ton“ von Edward Barber und Jay Osgerby (Vitra). Wer hätte noch vor einigen Jahren geahnt, dass dem vielgescholtenen Zappelphilipp eine derart glänzende Karriere beschieden sein würde. Denn „Tip Ton“ ist ein Stuhl, auf dem man partout nicht stillsitzen kann – und es auch nicht will. Aus der Normalposition neigt er sich nach vorne und stoppt in einer um neun Grad nach vorne geneigten Position. Erreicht wird das durch die besondere Form der Bodenkufen. Was bisher Bürostühlen mit aufwendiger Kipp-Mechanik vorbehalten war, gelingt jetzt spielerisch leicht: Becken und Rückgrat richten sich auf, die Durchblutung wird verbessert. Und all das in Gestalt eines gutaussehenden, preiswerten und robusten Kunststoffstuhls. Der Universalismus von Tip Ton ist also einer der Funktion. Einsetzbar ist auch er fast überall: in Schulen, Bibliotheken, Cafés, am Esstisch oder im heimischen Büro.

Passt in keine Tasche, aber auf einen Rundkurs

Nun sind unsere Taschen voll. Werfen wir zum Schluss also einfach alles auf einen Haufen, was nicht in die vier Taschen passt, aber trotzdem wichtig und spannend war.

Mit „Avus“, einem kleinen Clubsessel für Plank, ist Konstantin Grcic wieder einmal seinem Ruf als Individualist gerecht geworden, der seine Idiosynkrasien zu pflegen und Kapital daraus zu schlagen weiß. Ich habe auf der Messe kaum jemanden getroffen, der von dem Sessel nicht irritiert gewesen wäre. Hält man sich nur an den eigenen bescheidenen Geschmack, so ist dem Konzept jedenfalls nicht beizukommen. Es erschließt sich erst, wenn man Grcics Vorliebe für Autos und Autodesign kennt und sich an jene Boliden erinnert, die zu Beginn der dreißiger Jahre bei Rennen auch auf der Berliner Avus eingesetzt wurden. Betrachtet man beispielsweise den Fahrersitz im Auto „Union Grand Prix Rennwagen Typ A“ oder im „Mercedes W 25“ – dem ersten „Silberpfeil“ von 1934, einem Achtzylinder-Boliden mit 354 PS, der in diesen Jahren führend war und der Konkurrenz keine Chance ließ –, so fällt die Ähnlichkeit zu Grcics Entwurf auf. Die Polsterung garantiert guten Seitenhalt und ist in die aus ABS bestehende Schale eingefügt wie der Fahrersitz weiland in die Karosserie des Rennwagens. Die über der Schale angebrachte, wie mit Kühlrippen versehene und auf einen feinen Grat in der Mitte zulaufende Abdeckung dynamisiert das Ganze und erinnert an die aerodynamischen Heckabdeckungen der historischen Boliden. So etwas traut sich nur Konstantin Grcic. Mit „Manzù“ orientiert sich auch Alias an der Welt des Automobildesigns, ebenfalls samt historischem Rückbezug, aber weniger prägnant und innovativ. Das „historische Projekt“ von Pio Manzù ist ein Lounge Chair samt Puff, der die Form der flachen, lederbezogenen Sitzschalen der Sportwagen der sechziger Jahre aufgreift.

Trotz so viel Sportlichkeit, begannen nach all dem Herumlaufen nun auch uns die Beine steif zu werden. Wenn auch nicht endgültig wie bei Molloy, mit dem wir die Einsicht teilen, dass auch unsere Lösung in Sachen Verteilung unvollkommen ist. Also traten wir, behängt mit vier wohl sortierten Taschen plus einer voller dynamischer Reste den Heimflug an. Ciao Milano! Bis zum nächsten Mal.

Leuchter Zénith Comète von Baccarat

Leuchter Zénith Comète von Baccarat

Schaufensterdekoration eines Juweliers in der Via Montenapoleone

Schaufensterdekoration eines Juweliers in der Via Montenapoleone

Juwelier in der Via Montenapoleone

Juwelier in der Via Montenapoleone

Sessel von den Campana Brüdern für Edra

Sessel von den Campana Brüdern für Edra

Sessel von den Campana Brüdern für Edra

Sessel von den Campana Brüdern für Edra

Installation von Tokujin Yoshioka mit seinem Sessel Moon im Moroso Showroom

Installation von Tokujin Yoshioka mit seinem Sessel Moon im Moroso Showroom

Stuhl HAL von Jasper Morrison für Vitra

Stuhl HAL von Jasper Morrison für Vitra

Stuhl Jill von Alfredo Häberli für Vitra

Stuhl Jill von Alfredo Häberli für Vitra

Chassis Installation von Stefan Diez für Wilkhahn im Spazio Spotti

Chassis Installation von Stefan Diez für Wilkhahn im Spazio Spotti

Green von Javier Mariscal für Mobles 114

Green von Javier Mariscal für Mobles 114

Imprint von Johannes Foersom und Peter Hiort-Lorenzen für Lammhults im Superstudio

Imprint von Johannes Foersom und Peter Hiort-Lorenzen für Lammhults im Superstudio

Bei Casamania mit Stuhl Martime von Benjamin Hubert

Bei Casamania mit Stuhl Martime von Benjamin Hubert

Wolfgang von Luca Nichetto für Fornasarig

Wolfgang von Luca Nichetto für Fornasarig

Catifa Soft von Lievore Altherr Molina für Arper

Catifa Soft von Lievore Altherr Molina für Arper

Bei Cassina

Bei Cassina

Bei Cor

Bei Cor

Nub von Patricia Urquiola für Andreu World

Nub von Patricia Urquiola für Andreu World

Messestand von Dedon

Messestand von Dedon

LC3 Outdoor von Le Corbusier für Cassina

LC3 Outdoor von Le Corbusier für Cassina

Babel von Marcel Wanders für xo

Babel von Marcel Wanders für xo

Osso von Ronan & Erwan Bouroullec für Mattiazzi

Osso von Ronan & Erwan Bouroullec für Mattiazzi

Manzù von Pio Manzú für Alias

Manzù von Pio Manzú für Alias

Avus von Konstantin Grcic für Plank

Avus von Konstantin Grcic für Plank

Avus von Konstantin Grcic für Plank

Avus von Konstantin Grcic für Plank

Produktinstallation von Kartell auf der Messe in Mailand, Alle Fotos: David Giebel, Alejandro Mosquera, Dimitrios Tsatsas, Thomas Wagner, Stylepark

Produktinstallation von Kartell auf der Messe in Mailand, Alle Fotos: David Giebel, Alejandro Mosquera, Dimitrios Tsatsas, Thomas Wagner, Stylepark

Messestand von Kartell

Messestand von Kartell

Messestand von Kartell

Messestand von Kartell

Messestand von Kartell

Messestand von Kartell

Maskenballveranstaltung von Driade mit Sessel „Nemo“ von Fabio Novembre

Maskenballveranstaltung von Driade mit Sessel „Nemo“ von Fabio Novembre

Opersängerin während des Maskenballs bei Driade

Opersängerin während des Maskenballs bei Driade

Artisten bei Driade

Artisten bei Driade

Maskenball bei Driade

Maskenball bei Driade

Installation von Ora Ito für Citroën in der Via Montenapoleone in Mailand

Installation von Ora Ito für Citroën in der Via Montenapoleone in Mailand

Making of Jill von Alfredo Häberli

Making of Jill von Alfredo Häberli

Stuhl Zartan von Philippe Starck für Magis

Stuhl Zartan von Philippe Starck für Magis

Moon von Tokujin Yoshioka für Moroso

Moon von Tokujin Yoshioka für Moroso

Stratos von Studio Hannes Wettstein für Maxdesign

Stratos von Studio Hannes Wettstein für Maxdesign

Mesh von Tom Dixon für Magis

Mesh von Tom Dixon für Magis

Leo von Stefan Diez für e15

Leo von Stefan Diez für e15

Grand Repos von Antonio Citterio für Vitra

Grand Repos von Antonio Citterio für Vitra

Biknit von Patricia Urquiola für Moroso

Biknit von Patricia Urquiola für Moroso

Shrimp von Jehs und Laub für Cor

Shrimp von Jehs und Laub für Cor

Waver von Konstantin Grcic für Vitra

Waver von Konstantin Grcic für Vitra

MYchair Lounge von Ben van Berkel für Walter Knoll

MYchair Lounge von Ben van Berkel für Walter Knoll

Folding von Jean-Marie Massaud für Dedon

Folding von Jean-Marie Massaud für Dedon

LC3 Outdoor von Le Corbusier für Cassina

LC3 Outdoor von Le Corbusier für Cassina

Tip Ton von Edward Barber, Jay Osgerby für Vitra

Tip Ton von Edward Barber, Jay Osgerby für Vitra

Osso von Ronan & Erwan Bouroullec für Mattiazzi

Osso von Ronan & Erwan Bouroullec für Mattiazzi

Avus von Konstantin Grcic für Plank

Avus von Konstantin Grcic für Plank

Avus von Konstantin Grcic für Plank

Avus von Konstantin Grcic für Plank