NEW WORK

Zwischen den Disziplinen

Alexander Russ: Sie sind Professorin für Integrated Product Design an der TUM School of Engineering and Design. Was kann man sich darunter vorstellen?

Dr. Katja Thoring: Ich selbst bin Produktdesignerin, aber mein Lehrstuhl ist Teil des Fachbereichs Architektur an der Technischen Universität München. Deshalb ist meine Lehre auch stark in einen architektonischen Kontext eingebettet und bewegt sich zwischen Architektur, Innenarchitektur und Produktdesign. Das bringt eine sehr interdisziplinäre Arbeitsweise mit sich. Das Produktdesign fungiert oft als eine Art Schnittstelle.

Was kann Produktdesign hier beitragen?

Dr. Katja Thoring: Ich beschäftige mich stark mit Human-Centered Design. Das beinhaltet zum Beispiel das Führen von Interviews mit den zukünftigen NutzerInnnen eines Gebäudes, bevor man sich an den architektonischen Entwurf macht. Von den Bedürfnissen der Menschen auszugehen, ist meiner Meinung nach in der Architektur noch nicht so stark verbreitet. Bei den Studierenden stößt das aber auf ein sehr großes Interesse. Deshalb finde ich es auch wichtig, dass zukünftige ArchitektInnen etwas von Möbeldesign und Typografie verstehen, um diesen Bedürfnissen ganzheitlich gerecht zu werden. Ich habe zuvor an der Hochschule Anhalt in Dessau unterrichtet. Die Designausbildung orientiert sich dort stark am Bauhaus, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft sich die Hochschule befindet und schlussendlich ist der Grundgedanke dieser Schule aktueller denn je: dass sich unterschiedliche Disziplinen gegenseitig bereichern.

Tauschen Sie sich auch mit ExpertInnen anderer Disziplinen als der Architektur aus?

Dr. Katja Thoring: An der TUM gibt es verschiedene integrative Forschungszentren, mit deren Hilfe sich die unterschiedlichen Disziplinen vernetzen können. Mit meiner Kollegin Prof. Annette Diefenthaler bin ich gerade dabei, in diesem Rahmen das Munich Design Institute am Forschungszentrum Garching aufzubauen. Dabei handelt es sich um ein Forschungsinstitut, das sich zwar mit Designthemen beschäftigt, aber mit anderen Disziplinen wie Robotik, Medizin oder Informatik und AkteurInnen aus der Wirtschaft im Austausch ist.

Können Sie konkrete Beispiele nennen?

Dr. Katja Thoring: In der Lehre gibt es verschiedene interdisziplinäre Projekte. Hier haben wir unter anderem zusammen mit Prof. Dr. Henkel vom Dr. Theo Schöller-Stiftungslehrstuhl für Technologie- und Innovationsmanagement und dem Hersteller Steelcase eine Lead User-Analyse durchgeführt. Dazu haben die Studierenden um die 100 Interviews mit potenziellen NutzerInnen geführt, um Personen zu identifizieren, die für Steelcase als Zielgruppe interessant sind. Schwerpunkte waren Themen wie Inklusion im Büro oder Neurodiversität. Hier wollten wir herausfinden, welche Rahmenbedingungen NutzerInnen benötigen, um gut arbeiten zu können. In einem aktuellen BMBF-geförderten Forschungsprojekt kollaborieren wir mit einem Data Science-Unternehmen. Gemeinsam versuchen wir, interaktive Entscheidungsräume für den Mittelstand zu entwickeln. Konkret entsteht eine Kombination aus einem physischen Raum, einem interaktiven Tisch als Hardware und einer datengetriebenen Software. Es sind also verschiedene Disziplinen, die hier zusammenkommen: Innenarchitektur, Produktdesign, Interaction Design und Informatik.

Ihr Seminar "Product Seeks Manufacturer" beschäftigt sich mit der Frage, was Studierende lernen müssen, damit sie in der Industrie Fuß fassen können. Arbeiten Sie dafür auch mit anderen Disziplinen zusammen?

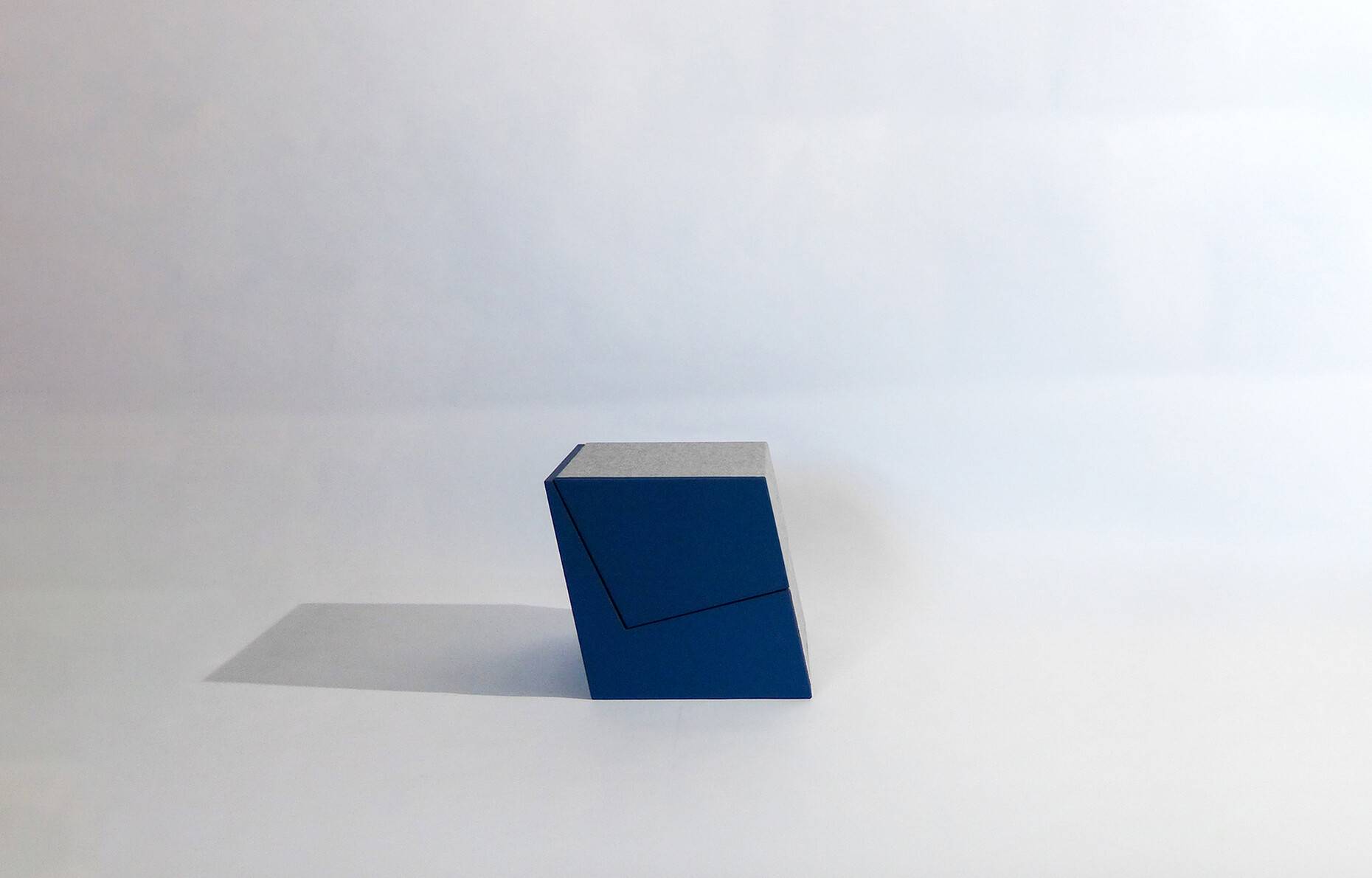

Dr. Katja Thoring: Ja, wir kooperieren unter anderem mit Studierenden aus den Bereichen Architektur, Maschinenbau, Human Factors Engineering, Mechatronik, Wirtschaftsinformatik und Robotik. Wir organisieren das Ganze in Gruppenarbeiten, damit so viel Austausch wie möglich zustande kommt. Jeder Gruppe wird ein Hersteller zugeordnet, dessen Portfolio analysiert wird. So können die Studierenden herausfinden, was die Designphilosophie der Marke ist, wie das Unternehmen ihre Produkte herstellt und ob es vielleicht eine Marktlücke gibt. Auf dieser Basis wird dann ein konkretes Objekt entworfen und angefertigt. Wir haben hier dank des TUM MakerSpace und seinen Werkstätten die Möglichkeit, das professionell umzusetzen. So entsteht ein marktreifes Produkt, das tatsächlich in Serie gehen könnte. Im Prinzip läuft es genauso, wie eine Autorendesignerin oder ein Autorendesigner das machen würden.

Ein Fokus Ihrer Forschungsarbeit liegt auf dem Thema "Creative Workspaces", also die Gestaltung von Arbeitsräumen, die das kreative Arbeiten fördern sollen. Können Sie uns mehr darüber erzählen?

Dr. Katja Thoring: Es gibt bei uns am Lehrstuhl zwei sogenannte "Creative Space Labs". Eines ist der Lehre zugeordnet und das andere der Forschung. Grundlage ist ein modulares Wandsystem, das aus dem Messebau kommt. Damit können wir verschiedene Szenarien bauen und die Produktentwürfe ganz konkret im Zusammenspiel von Raum und Objekt testen. Bei der Forschung arbeiten wir oft mit Kameras und Sensoren, die das Geschehen im Raum erfassen. Dazu beobachten wir die Leute und messen zum Beispiel ihre Herzfrequenz. So kann man analysieren, wie Menschen mit dem jeweiligen Produkt interagieren.

Wie funktioniert das?

Dr. Katja Thoring: Es gibt bei der Gestaltung von Räumen und Produkten immer eine Grundhypothese, was diese bei den NutzerInnen auslösen. Mit den "Creative Space Labs" können wir überprüfen, ob diese Thesen richtig sind. Im Rahmen der Munich Creative Business Week haben wir 2024 zum Beispiel ein Open Office Experiment mit 30 TeilnehmerInnen in drei Raumszenarien durchgeführt. Das erste Szenario sollte aktivierend wirken, weshalb wir den Raum mit gelben Wänden und einem Mobiliar versehen haben, das im Stehen genutzt wird. Beim zweiten Szenario ging es um das Thema Entspannung. Daher wurden Sofas und ein eher bläuliches Farbspektrum angeboten. Das dritte Raumszenario war dagegen sehr nüchtern in Grau-Weiß-Tönen gehalten. Dieser "neutrale" Raum diente als Referenzraum zum Vergleich mit den beiden anderen Räumen. Wir haben die TeilnehmerInnen dazu eingeladen, in den jeweiligen Szenarien zu arbeiten und das Ganze währenddessen gemessen. Anschließend haben wir die Daten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz anonymisiert ausgewertet.

Wie nutzen Sie die künstliche Intelligenz genau?

Dr. Katja Thoring: Es gibt verschiedene KI-Modelle, die teilweise als Open Source zur Verfügung stehen. Diese Modelle passen wir dann an bestimmte Parameter an. So können mit einem KI-Modell die spezifischen Bewegungen einer Person im Raum erfasst werden. Andere KI-Modelle analysieren die Interaktion mit Objekten, zum Beispiel wie und wie oft eine Person den Bürostuhl oder den Schreibtisch nutzt. Bei einem weiteren Modell wird mit Hilfe von Gesichtserkennung ausgewertet, wie das Raumszenario auf die jeweiligen NutzerInnen wirkt, also ob sie zum Beispiel entspannt sind oder konzentriert an etwas arbeiten.

Schwierige Frage: Wie sieht Ihrer Meinung nach der ideale Arbeitsraum aus?

Dr. Katja Thoring: Das kommt darauf an, wie ich den Raum nutzen will. Für die kreative Arbeit benötige ich eine komplett andere Umgebung, als wenn ich konzentriert Probleme lösen will. Bei der Entwicklung von Ideen ist es hilfreich, wenn ich in lockerer Sitzhaltung aus dem Fenster schauen und in einen Dialog mit meiner Umgebung treten kann. Organische Formen und natürliche Farben sind hier ebenfalls vorteilhaft. Bei der Problemlösung stören Fenster eher, weil sich hier jede Form von Ablenkungen nachteilig auf die Konzentration auswirkt. Deshalb müssen solche Räume auch einen guten Schallschutz aufweisen. Die Farben sollten hier eher anregend wirken, weshalb sich Rot- und Gelbtöne gut eignen. Optimalerweise bietet die Arbeitsumgebung ein Nutzungskonzept, mit dem sich mehrere Szenarien gleichzeitig umsetzen lassen.

Büromöbel sollen laut Industrie so flexibel und wohnlich wie möglich sein. Ist das die Zukunft?

Dr. Katja Thoring: Flexibilität ist wichtig, aber kein Allheilmittel. Ein Möbel, das alles ein bisschen kann, funktioniert am Ende nicht. Das Ganze lässt sich meiner Meinung nach eher architektonisch lösen, indem ich unterschiedliche Räume entwerfe, die sich für eine spezifische Tätigkeit optimal eignen. Das gilt dann auch für das Mobiliar, das in diesen Räumen zum Einsatz kommt und das genau auf die spezifische Nutzung abgestimmt sein sollte. In der Lehre beschäftige ich mich gerade mit hyperspezifischen Räumen. Unsere Studierenden haben hier die Aufgabe, eine Umgebung für eine ganz bestimmte Tätigkeit zu entwerfen. Das sind dann zum Beispiel Räume, in denen programmiert wird oder die zum Debattieren genutzt werden. Das zugrundeliegende Raumvolumen ist immer gleich. Darin experimentieren wir sehr stark mit sensorischen Eigenschaften, die von der visuellen Wahrnehmung über die Akustik bis hin zu Geruch und Geschmack reichen.

In der Arbeitswelt wird mit dem sogenannten Desk-Sharing das genaue Gegenteil verfolgt, weil die ArbeitnehmerInnen hier keinen festen Arbeitsplatz mehr haben. Was halten Sie von diesem Konzept?

Dr. Katja Thoring: Mit dem Konzept geht eine Einsparung von Büroflächen und eine verstärkte Arbeit im Homeoffice einher, weshalb es meist weniger Arbeitsplätze als ArbeitnehmerInnen gibt. Das Ganze muss also so strukturiert sein, dass es nicht zu Überbelegungen kommt. Man benötigt also erst mal ein intelligentes Nutzungskonzept. Aber selbst wenn das so ist, fällt damit die Möglichkeit weg, den Arbeitsplatz zu personalisieren. Aus kreativer Sicht kann das Ganze durchaus anregend wirken, weil ich ja gezwungenermaßen immer wieder mit neuen Leuten im Austausch bin. Trotzdem bezweifle ich, dass es zur Identifikation der ArbeitnehmerInnen mit ihrem Arbeitsplatz beiträgt. Das ist dann aber auch wieder eine neue Aufgabe für uns DesignerInnen, weil wir Objekte entwerfen müssen, die es den NutzerInnen ermöglichen, ihre Arbeitswelt trotzdem ein Stück weit zu personalisieren.

Demgegenüber steht das Homeoffice, in dem sich Privates und Berufliches komplett vermischen. Beschäftigen Sie sich auch mit diesem Thema?

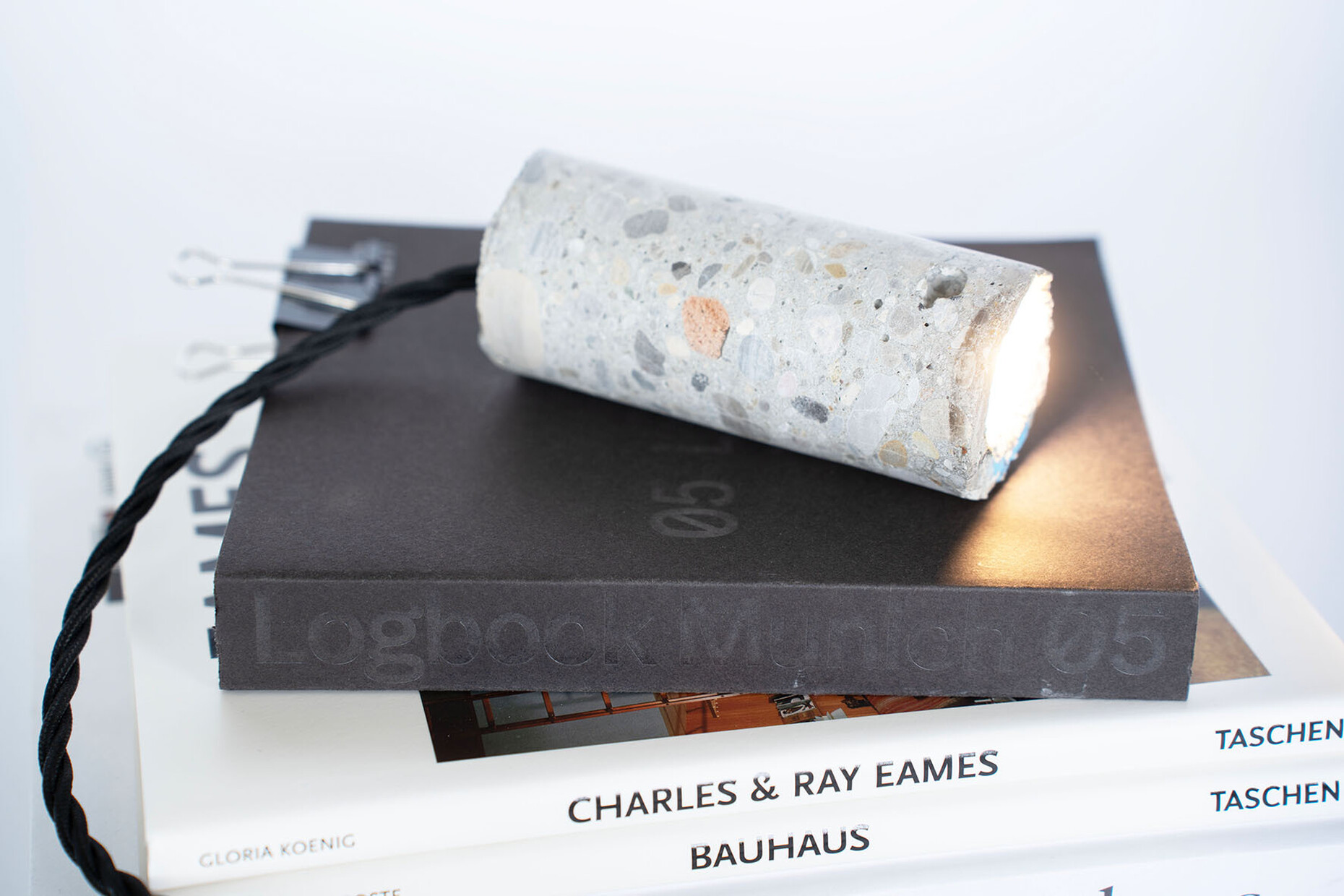

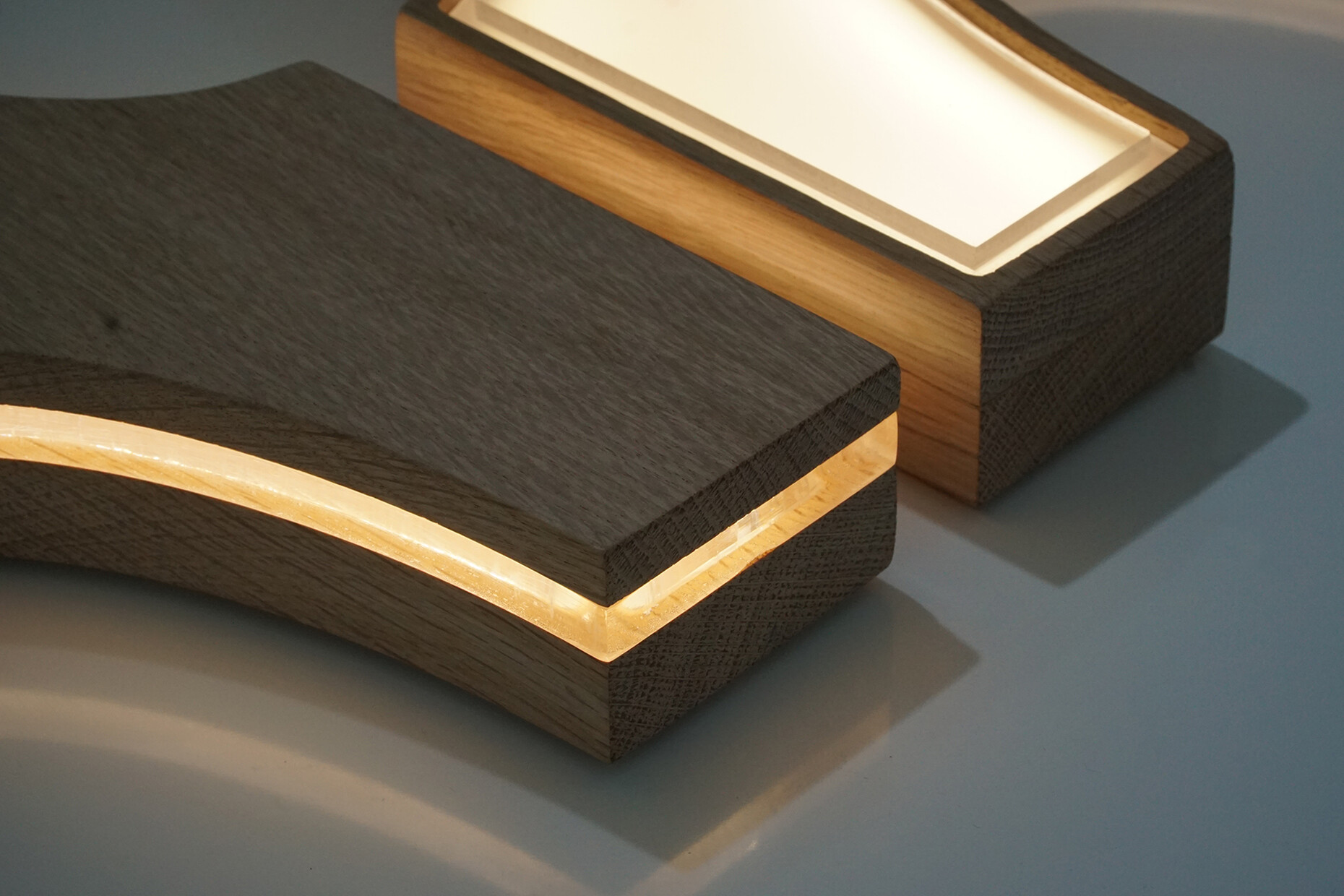

Dr. Katja Thoring: Ja, wir haben letztes Jahr zum Beispiel ein Studienprojekt zum Thema "Tiny Homeoffice" durchgeführt. Hier entwickelten die Studierenden Objekte für das Arbeiten zu Hause auf kleinstem Raum. Zu den Ergebnissen zählen zum Beispiel Hocker, Beistelltische und Tischbeine, die nach dem Origami-Prinzip entwickelt wurden und sich flach zusammenfalten lassen. Ein weiteres Projekt ist eine Leuchtinstallation über dem Schreibtisch, mit der sich verschiedene Szenarien einstellen lassen – vom Tageslicht, das belebend wirkt, bis zur indirekten atmosphärischen Beleuchtung. Außerdem ist eine dreieckige Hocker-Tisch-Kombination entstanden, die aufgrund ihrer Geometrie in einer Raumecke platziert werden kann und so wenig Platz wegnimmt.

Arbeitswelten werden zunehmend als informelle Ort geplant, die für die Kommunikation und den informellen Austausch genutzt werden sollen. Ist das sinnvoll?

Dr. Katja Thoring: Das ist sicher eine gute Strategie, aber es kann natürlich nicht alles ersetzen, was durch das Homeoffice wegfällt. Ein großes Problem ist meiner Meinung nach der informelle Wissenstransfer, also wie KollegInnen im alltäglichen Austausch voneinander lernen. Das betrifft zum Beispiel das Einlernen von neuen KollegInnen oder den Erfahrungsaustausch zwischen jüngeren und älteren KollegInnen. So etwas passiert nicht beim Latte Macchiato an der schicken Cafétheke, sondern während der alltäglichen Arbeit. Das ist sicher die Hauptaufgabe für ArbeitgeberInnen und BüroplanerInnen: Wie mache ich Arbeitswelten attraktiv, damit die Menschen wieder ins Büro kommen, um voneinander zu lernen.