JUNGE TALENTE

Vom Forschen nach Flügeln

Lilian Ingenkamp: Du bezeichnest dich als explorative Textildesignerin. Was genau verstehst du darunter?

Kateryna Basiuk: Ich bin ein großer Fan von Krimis und Detektivgeschichten. Das wirkt sich wahrscheinlich auch auf meine Arbeit als Designerin aus. Ich kann nicht einfach nur gestalten. Ich will Dinge erforschen, mich mit ihnen auseinandersetzen. Das macht mir viel mehr Spaß als die bloße Gestaltung. Ich mag es an der Schnittstelle zu anderen Disziplinen zu arbeiten.

Dein gestalterischer Ansatz vereint Handwerk, Technologie und interdisziplinäres Denken. Wo wird das sichtbar?

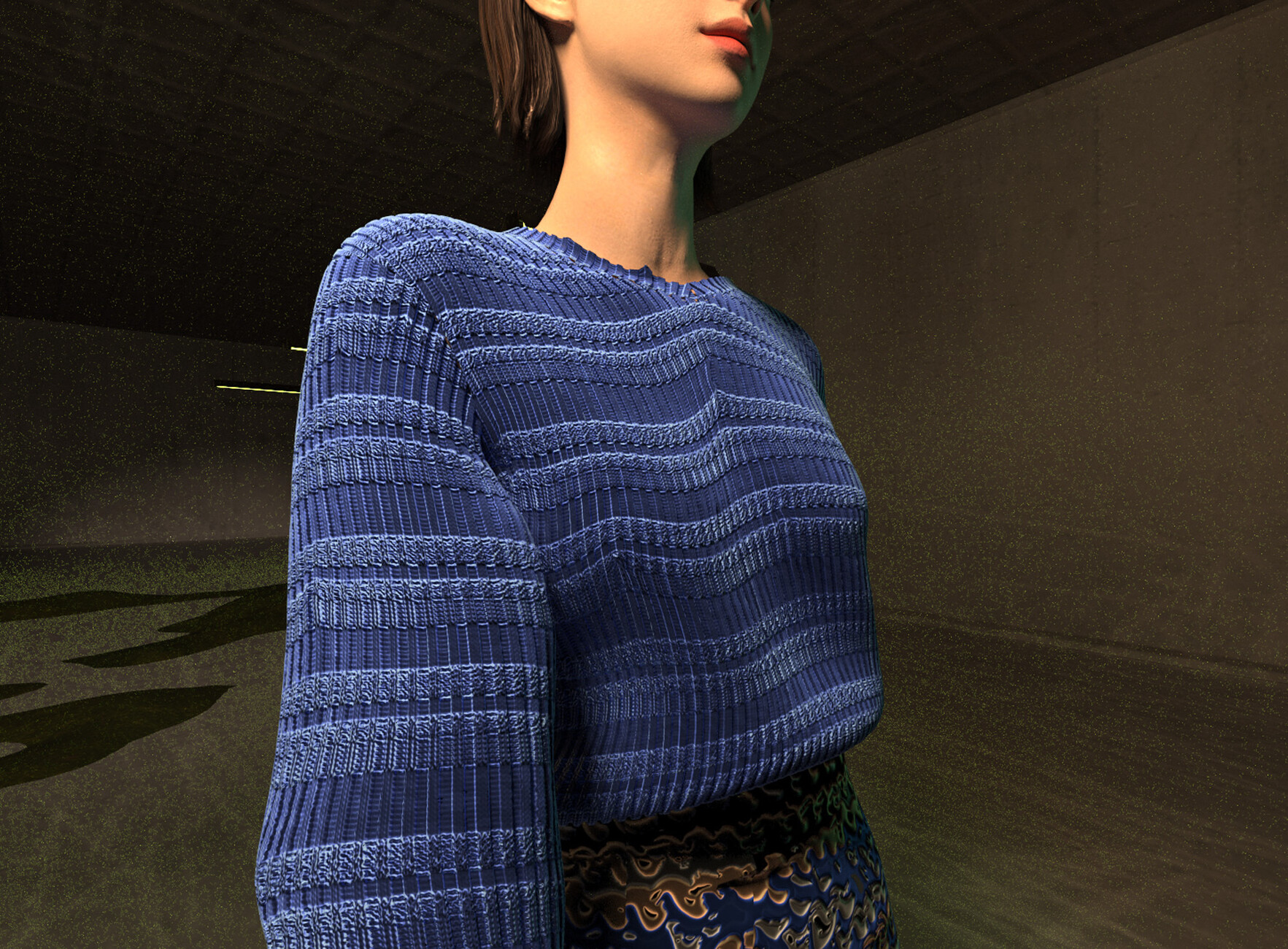

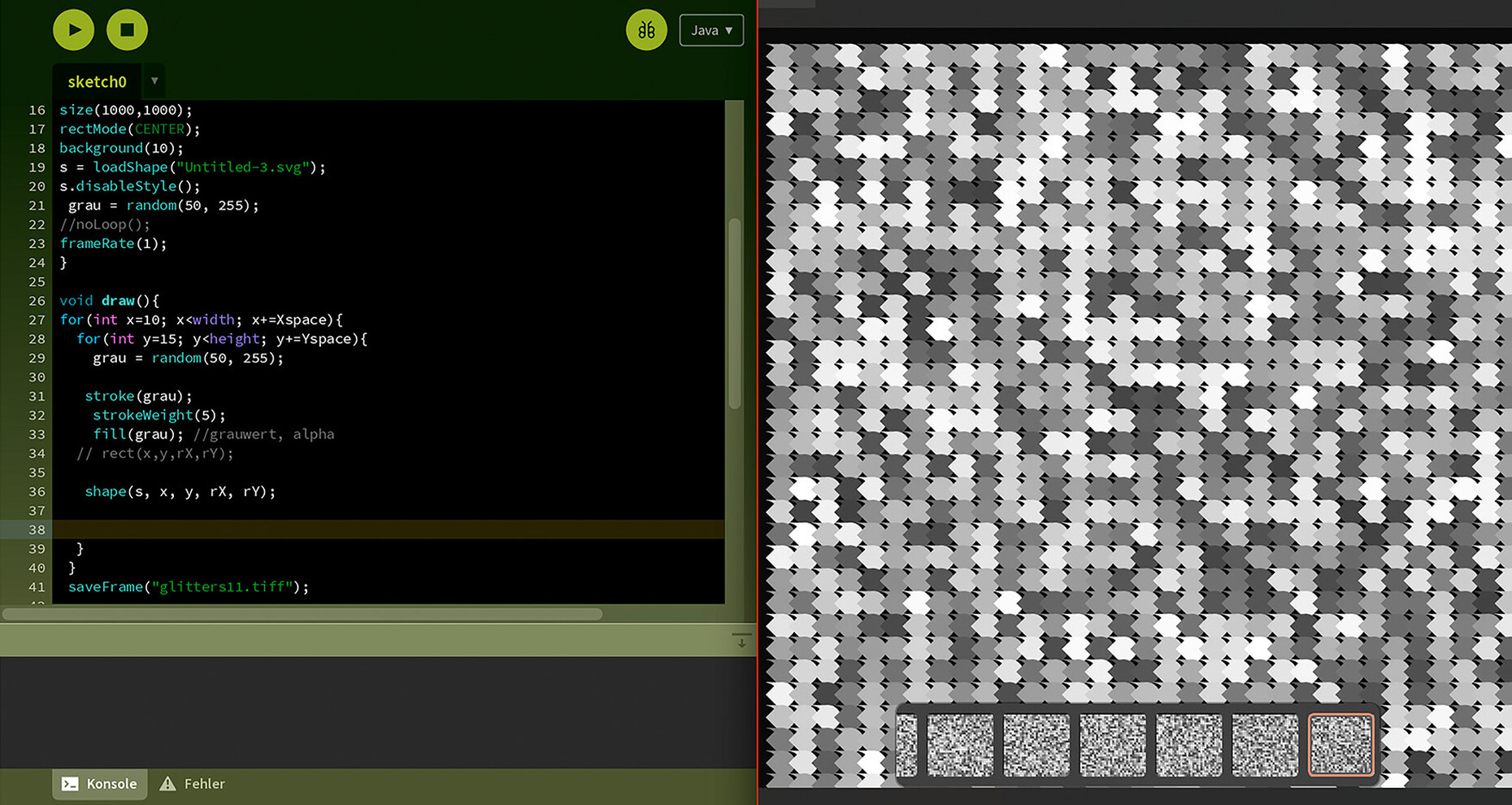

Kateryna Basiuk: Ich beschäftige mich gerne mit dem Thema Digitalisierung. Ich nehme mein Know-How aus der Textilbranche und verknüpfe es mit einer anderen Disziplin. Wie beim Creative Coding. Durch Programmieren kann man Muster schreiben, die man später in Textilien übersetzt. Oder die Software "CLO3D", wo es um digitale Mode, also die dreidimensionale Gestaltung von Textilien geht. Ich mache mir zum Beispiel Gedanken wie der Stoff aussehen soll, welche Struktur und Dicke das Material hat, und programmiere diese Parameter dann für 3D-Modelle.

Hast du einen Informatik-Background oder woher kommt dein technisches Wissen?

Kateryna Basiuk: Aus der Uni. Dort habe ich die Programme kennengelernt und mich mit ihnen auseinandergesetzt, aus reiner Neugier. Es macht mir Spaß mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Gleichzeitig habe ich im Studium eine Seminararbeit zur Digitalisierung im Theaterkostüm geschrieben.

Du kommst ursprünglich aus der Ukraine und lebst seit 2022 in Luzern.

Kateryna Basiuk: Ich bin zu Beginn des Krieges geflüchtet. Zuerst nach Polen, wo meine Eltern wohnen. Später hat meine Uni angeboten, Partnerschaften mit anderen Hochschulen einzugehen, sodass wir weiter studieren können. Der Studiengang Textildesign in Luzern hat mich gereizt und es war die erste Hochschule, die mir geantwortet hat.

Auf der diesjährigen Heimtextil hast du im Rahmen des University Contest 2025 mit deinem Projekt "Silent Canvas" einen Preis gewonnen. Worum geht es bei dieser Arbeit?

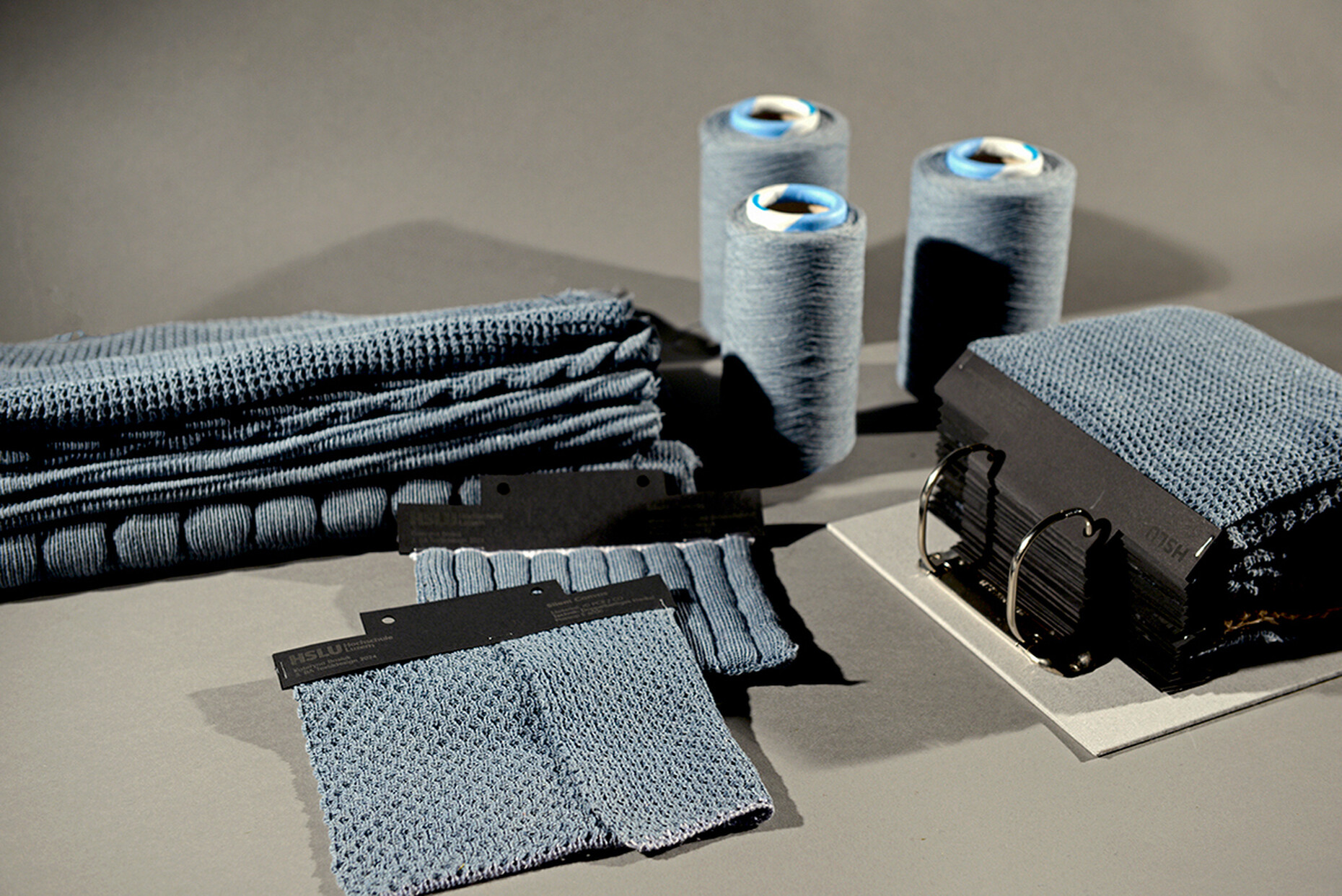

Kateryna Basiuk: Sie ist Teil des Projekts der Forschungsgruppe Produkt & Textil an der Hochschule Luzern. Es geht dabei um "Circular Acoustic Absorption", also darum, wie man aus alten Textilien neue Designlösungen für Akustikpaneele schaffen kann. Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit – das ist ein ziemlich aktuelles Thema. Ich habe mich damit beschäftigt, wie man dieses Produkt ästhetischer gestalten kann. Während der Ideenfindung bin ich auf eine spannende Studie der Universität Bristol gestoßen.

Die sich mit Fledermäusen und Motten beschäftigt…

Kateryna Basiuk: Genau. Es geht darin um die akustische Tarnung von speziellen Mottenarten, die sich vor ihrem natürlichen Feind, den Fledermäusen schützen. Unter dem Mikroskop kann man sehen, dass ihre Flügel eine spezielle Struktur haben, die die Ultraschallwellen von Fledermäusen absorbieren. Sie ist ziemlich ähnlich zu klassischem Strick, fast wie Patentmuster. Ich finde es spannend, dass die Absorption von Akustik auch in der Natur stattfindet. Die Struktur der Flügel hat mich dazu inspiriert, sie auf Strick zu übertragen. Also habe ich recyceltes Garn genommen und viel ausprobiert. Später habe ich die Textilien dann akustisch getestet. Es hat sich gezeigt, dass alle positiven Auswirkungen auf Absorption und Schalldämmung vorhanden sind.

Zirkularität oder Nachhaltigkeit sind wichtige Themen. Was denkst du über die Entwicklung, die sich in der Textilbranche vollzieht? Hat sich inzwischen etwas verändert?

Kateryna Basiuk: Ich glaube: ja. Aber es passiert langsam. Jeder Wechsel in der Gesellschaft und in der Welt braucht Zeit. Ich arbeite neben meinem Studium als wissenschaftliche Assistentin an der Hochschule Luzern. Wir beschäftigen uns intensiv mit diesen Themen. Aber man muss auch den Markt berücksichtigen. Nicht alles ist sofort umsetzbar und integrierbar. Heutzutage ist es wichtig, die Balance von Umweltwirkung, Qualität, Preis und Effizienz zu finden. Es sind viele Faktoren und das braucht wirklich Zeit.

Gibt es ein nachhaltiges Material, von dem du glaubst, es könnte in der Textilbranche viel verändern und auch in der Masse zum Einsatz kommen?

Kateryna Basiuk: Ich persönlich denke, dass Naturfasern dieses Potenzial hätten und zwar insbesondere, wenn sie lokal produziert sind. Zum Beispiel Leinen und Hanf hier in Europa. Oder Ananas- und Bananenfasern in anderen Ländern. Lokal investieren, entwickeln und damit arbeiten – das kann die heimische Industrie und Wirtschaft unterstützen. Ein Teil von Nachhaltigkeit ist es eben auch, lokale Lösungen zu suchen und vor Ort zu investieren, damit globale Probleme gelöst werden.

Wo siehst du in der Textilindustrie Verbesserungspotenzial? Wo müssen die Branche, aber auch die KundInnen umdenken?

Kateryna Basiuk: Das wichtigste ist, die Mentalität zu ändern. Nicht nur in der Industrie, auch bei den KonsumentInnen. Es ist unsere Verantwortung, nicht überzukonsumieren, Produkte schonend zu nutzen und sie gut zu pflegen, um sie länger zu behalten. Je weniger die Nachfrage nach bestimmten Dingen und Verhaltensweisen ist, desto mehr wird sich die Branche in eine andere Richtung verändern. Es muss ein gemeinsamer Mentalitätswechsel stattfinden.

Eines deiner anderen Projekte heißt "virtuelle Textilien". Was genau verstehst du darunter?

Kateryna Basiuk: Damit bezeichne ich die digitale Gestaltung von Mustern und die Modellierung von Textilien. Im digitalen Raum kann ich sehen, wie ein Entwurf aussieht und ob er funktioniert, ohne Materialien zu verwenden. Beim Creative Coding habe ich Muster getestet und in CLO3D mit unterschiedlichen Strukturen und Materialien für potenzielle Kleidungsstücke experimentiert. Es ist wie Prototyping, aber im virtuellen Raum.

Wie denkst du allgemein über technologische Neuerungen wie künstliche Intelligenz?

Kateryna Basiuk: Differenziert. KI ist gerade erst für uns verfügbar und hat schon für große Aufregung gesorgt. Ich finde es ein ziemlich spannendes Tool, aber ich sehe es eher als Werkzeug, etwa um allgemeine Dinge schneller zu googeln. Man stellt eine Frage, die zu konkret für eine Suchmaschine ist, und bekommt sofort eine durchschnittliche Antwort, die auf allem basiert, was in die KI eingegeben wurde. Für allgemeine Dinge kann man das schon machen. Aber wenn man kritisch analysiert, denkt und auch mit Quellen arbeitet, dann sollte man selbst gründlich untersuchen. KI ersetzt nicht den Denk- und Gestaltungsprozess. Für komplexe Fragen, benötigt man menschliche Ressourcen.

Eine Transferleistung wie die deine – von Mottenflügeln zu Strick – hätte eine KI wahrscheinlich noch nicht geschafft.

Kateryna Basiuk: KI ist für mich ein Tool. Wir müssen vorsichtig sein und lernen, wie man es richtig nutzen kann. Es erinnert mich an die Erfindung des Internets oder des Smartphones. Anfangs gibt es eine große Skepsis, aber später wird es Alltag.

Wenn du über deine eigene Zukunft nachdenkst: Wo würdest du gerne nach dem Studium arbeiten?

Kateryna Basiuk: Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Vielleicht werde ich es in meinem Masterprojekt herausfinden? Wobei mir die Forschung schon sehr gut gefällt. Es geht dort um einen explorativen Weg, um eine bewusste Gestaltung und darum, Lösungen zu finden für Themen wie Zirkularität. Ich überlege noch, aber die Forschung würde mir schon sehr gut gefallen.