Unorthodoxe Architektur

"Unorthodox" heißt ein Mini-Serie auf Netflix, in der es um eine jungen Frau mit dem Namen Esty geht, die sich aus ihrer ultra-orthodoxen Religionsgemeinschaft plus Zwangsehe befreit. Sie flieht heimlich aus der engen Wohnung in New York und reist zur lesbischen Mutter, die schon lange in Berlin lebt. Man muss die Serie nicht wirklich gesehen haben, die Geschichte ist in drei Sätzen erzählt. Aber wie der Film die Architektur einsetzt, um Berlin (mal wieder) als Freiheitsort zu inszenieren, das ist sehr bemerkenswert. Während Williamsburg in New York fast ausschließlich in Innenansichten gedreht wird, mit kleinen, meist verhangenen Fenstern, ist Berlin ein einziger, heller, weit offener Sonnenstrahl: Ankunft am Flughafen Tegel, viel Glas und Himmel, dann im Taxi durch den Tiergarten, viel Grün und noch mehr Himmel, schon steht Esty am Winterfeldtplatz, schaut erst auf den Zettel mit der Adresse der Mutter, dann ungläubig in die Höhe. Das Haus vor ihr ist … ist … offensichtlich ganz anders als alles, was sie kennt: Wunderbar verspielt und verschnörkelt streckt es sich wie eine Tulpenblüte zum Himmel – jeder Balkon wie ein gewundenes Blatt, das ganze Haus wie im Wachstum kurz vor der Blüte erstarrt. Was hier als architektonisches Symbol eines beschwingten, befreiten Lebens gewählt wurde, ist das "Wohnhaus am Winterfeldtplatz", entworfen von Hinrich Baller mit seiner zweiten Ehefrau Doris, gebaut bis 1999. Es spielt gemeinsam mit Scharouns Philharmonie und dem Strandbad Wannsee die architektonische Hauptrolle in der Mini-Serie als Gesamtbild einer beschwingten, befreiten Stadt und Gesellschaft.

"Unorthodox" wäre sicher auch eine gute Wahl, würde man nach nur einem Wort suchen, um die Architektur der Ballers zu beschreiben. "Die Ballers", das meint insgesamt drei ArchitektInnen, denn bevor Hinrich Baller 1995 Doris Piroth heiratete, mit der er bis heute gemeinsam entwirft, hatte er fast 25 Jahre lang mit seiner ersten Frau Inken Baller zusammengearbeitet. Dieser ersten Arbeitsgemeinschaft widmet sich ein Buch, das jetzt fast zeitgleich zur Netflix-Serie erschienen ist: "Visiting. Inken Baller & Hinrich Baller 1966-1989".

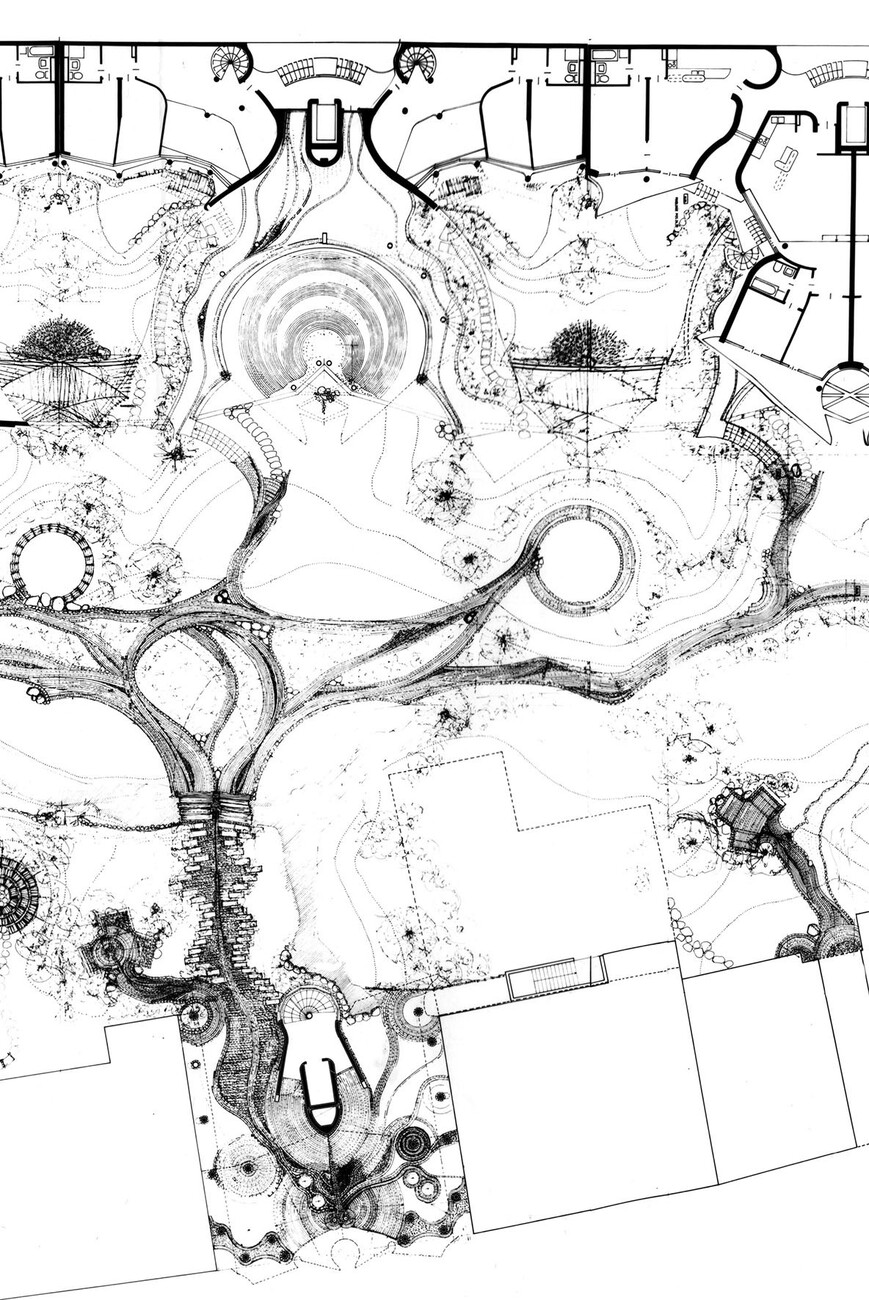

Wenn ein Film und ein Buch fast zeitgleich etwas entdecken, dann hat das eine Bedeutung. Hier ist es vor allem die seltsame Stille, die in all den Jahren um die Baller-Bauten herrschte. Klar, die Bauten waren in West-Berlin bestens bekannt. Sie waren ja auch fast überall und sie waren immer von auffälligem Schwung: die "Baller-Bauten" am Kreuzberger Fränkelufer etwa, direkt neben der Admiralsbrücke am Landwehrkanal, mit denen Inken und Hinrich einerseits den kriegsversehrten Baublock schlossen, ihn aber gleichzeitig durch weit offene Eingangsanlagen und einen intensiv begrünten, riesigen Innenhof zu einer innerstädtischen und öffentlich zugänglichen Oase machten. Oder das "Baller-Haus" an der Potsdamer Straße, ein Eckhaus, dessen erste zwei Geschosse hinter freistehende Rundsäulen zurückgezogen liegen, sodass sich erstens eine Art Geschäftskolonnade bildet, die aber wegen der geknickten Säulen und dem gebogenen Betondach darüber eher wie ein kleines Wäldchen wirkt denn wie eine handelsübliche Kolonnade. Oder die Wohnungsbauten an der Lietzenburger Straße in Charlottenburg, unweit des Kurfürstendamms, wo die Betonfertigteile der Balkone breit geschwungen sind wie Seerosenblätter. Auch hier steht ein Säulen-Wäldchen vor den ersten beiden Geschossen, aber die erste Etage ist als Stadtbalkon in der Mitte ganz offen gelassen – eine schwungvolle Wendeltreppe führt hier vom Bürgersteig hinauf. Das Buch zeigt, dass die Ballers mit ihrer Bürogemeinschaft von Anfang an sehr stilsicher waren in ihrer ganz eigenen Art, Wohnhäuser zu entwickeln.

Aber geschrieben wurde wenig darüber, im Diskurs fanden die Ballers weder vor noch nach 1989 viel Widerhall. Dabei waren ihre Gebäude nicht nur über die ganze Stadt verstreut – schon Inken und Hinrich hatten zusammen gut 60 Häuser gebaut – sondern dazu auch besonders auffällig, wie sie sich so weigerten, neben all den eckigen Mietskasernen brav in Reih und Glied zu stehen. Die Baller-Bauten tanzten im Wortsinn aus der Reihe, nahmen die geraden Linien ihrer Nachbarn auf und formten daraus fröhliche Kurven, weil man das alles doch jetzt gar nicht mehr so schwer nehmen musste. Zu den Schwüngen und den ornamentierten, pastellfarbigen Balkongeländern dieser Architektur kam noch eine doppelte Transparenz ihrer Häuser, denn die Drehungen und Windungen der Gebäude sind kein Selbstzweck: Durch sie drehen sich die Wohnräume mit oft erstaunlich großen Fenstern zum Tageslicht– und bleiben gleichzeitig geschützt vor den Blicken von außen. Dazu kommt aber noch die sehr liberale Durchlässigkeit dieser Häuser, die fließende Grenzen zwischen innen und außen, zwischen privatem und öffentlichem Raum formulieren. So bieten viele ihrer Gebäude überdachte Zonen oder attraktive Eingänge zu begrünten Höfen, die auch neugierigen Passanten offen stehen. Bei den Baller-Bauten am Fränkelufer hat diese Offenherzigkeit inzwischen dazu geführt, dass die einladenden Durchgänge zum grünen Hof fast immer von Metalltoren versperrt sind, weil die Bewohner sich über all zu viel Publikum beschwerten, das die Büsche auch zum Pinkeln und Müllabladen nutzte. Das ändert allerdings nichts daran, dass es dennoch eine gute Idee ist, eine städtische Architektur grundsätzlich offen zu formulieren – versperren lässt sie sich ja immer noch.

Häuser, um darin zu leben

Es war also schon lange höchste Zeit, all diese Projekte einmal aneinander zu reihen – und das Buch "Visiting" beeindruckt insgesamt durch die Unaufgeregtheit, mit der es dieses Projekt angeht. 26 Gebäude werden in chronologischer Reihenfolge sortiert und jeweils mit einem Lageplan und einer knappen, sachlichen Beschreibung eingeführt. Danach folgen Fotos und Pläne, in denen man als Leser die Häuser durchstreift. In den Fotos mischt sich die historische mit der heutigen Ebene, da das Herausgeberkollektiv ufoufo – vier junge Berliner Architektur-Absolventen – alle diese Gebäude besucht und innen wie außen in ihrem heutigen Zustand fotografiert hat. Das ist wunderbar, weil es die Außenräume in ihrer robusten Verwachsenheit zeigt und das Innere als benutzte, bewohnte, lebendige Räume. So wird ohne große Worte deutlich, wie wundervoll die Ballers unorthodoxen Wohnraum geschaffen haben, der absolut tauglich ist, dass sich darin das Leben seiner Bewohner ausbreitet. Das ist umso beeindruckender, als die meisten der Gebäude unter den strengen Vorgaben der sozialen Wohnbauprogramme West-Berlins realisiert wurden – Wohnungsbauprogramme, deren pflichtgetreue Anwendung zur selben Zeit monotone Siedlungen wie das Märkische Viertel, die Thermometersiedlung oder die Gropiusstadt entstehen ließ.

Dazu kommen in "Visiting" noch ein paar Protokolle von Gesprächen mit den BewohnerInnen einiger Häuser, außerdem zu Beginn ein Interview mit Inken und Hinrich Baller. Darin wird nicht nur über die Entstehungsbedingungen der Gebäude und die strengen Auflagen des sozialen Wohnugnsbaus in West-Berlin gesprochen, sondern auch über die präzise und liebevolle Komposition, die hinter dem verspielten, verwachsenen Auftreten dieser Architektur steckt. Hinrich Baller: "Wenn ich aus dem engen Treppenhaus durch die Tür in die Wohnung komme, dann richtet sich alles nach außen, wird größer. Man wird ständig mit der Vergrößerung konfrontiert. Die Fenster sind das allergrößte und draußen kommt die Landschaft, die Bäume. Dieser Atem, das ist ganz entscheidend. Auch wie die Türen gestellt sind, die Durchblicke, das schafft eine Dramaturgie … die Balkone haben wir immer so groß wie möglich gemacht." Und anders als in den üblichen Wohnungen der Nachkriegszeit, in denen eine klare Hierarchie vom Wohn- über das Eltern- zum Kinderzimmer einbetoniert ist, war den Ballers eine Gleichwertigkeit der Räume wichtig: "Wir haben immer versucht, dass dieses geforderte Elternschlafzimmer in unseren Wohnungen in möglichst vielen Räumen untergebracht werden konnte … dass die Räume relativ gleichwertig ausfallen und dass Verbindungsmöglichkeiten bestehen und wir dadurch fließende Räume erhalten." Das steckt hinter der fließenden Leichtigkeit dieser Gebäude und erinnert einen nicht umsonst an die organische Baukunst eines Hans Scharoun oder den Expressionismus eines Hugo Häring – nur zwei der Einflüsse, die bei den Ballers zu einem neuen, ungewöhnlichen Ganzen geschmolzen und geschmiedet wurden.

Es ist schade, dass diese Arbeitsgemeinschaft von Inken und Hinrich Baller die Scheidung 1995 nicht überlebte. Es ist auch schade, dass ihre Arbeiten im kleinen Maßstab des Wohnungsbaus geblieben sind und dass sie trotz ihrer Teilnahme an Wettbewerben nie mit einer größeren Aufgabe betraut worden sind. Gerade nach dem genauen Durchblättern dieses Buchs wäre man doch sehr neugierig, wie ein ganzes Stadtviertel aussehen würde. Spekulativ gesagt: Was wäre wohl mit Berlin passiert, wenn die Ballers den Potsdamer Platz entworfen hätten, den Spreebogen oder wenigstens das Kanzleramt? Vielleicht hätten sie auch dort die Bedingungen so zum Tanzen gebracht wie in den sozialen Wohnungsbauten West-Berlins zwischen 1966 und 1989.

Visiting: Inken Baller & Hinrich Baller. Berlin 1966–89

urban fragment observatory (Hg.)

Verlag der Buchhandlung Walther König

Berlin 2022

544 Seiten

39,80 Euro