Blickpunkt Architektinnen – Anne Hangebruch

Die Architektin Anne Hangebruch hat es in die Schweiz verschlagen. Geboren wurde sie 1981 in Unna bei Dortmund. Und nach Dortmund hat sie wieder zurückgefunden, zumindest mit einem Bein, denn seit 2020 hat sie einen Lehrstuhl an der Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen der TU Dortmund. In ihrer Jugend hat sie leidenschaftlich gemalt und gezeichnet und mochte den haptischen Umgang mit Material beim Basteln und Werken. Ihr Interesse an Architektur und Baugeschichte weckte die Kunstlehrerin, und so war die Wahl des Architekturstudiums folgerichtig. Sie war von der ersten Minute an Feuer und Flamme im Studium an der TU Dortmund. Bei Christoph Mäckler, der sich die "Rematerialisierung der Moderne" auf die Fahnen geschrieben hat, lernte sie dessen von manchen als konservativ abgetane Haltung kennen, mit schwereren Materialien wieder solide und dauerhaft zu bauen. Das erste realisierte Projekt sollte denn auch der Bau eines Mauerwerkshauses in Lübeck sein.

Doch zunächst setzte Anne Hangebruch ihr Studium in Zürich an der ETH fort und machte dort ihr Diplom bei Hans Kollhoff. Bei ihm, der, was Baukonstruktion und ordentliche gefügte Fassaden betrifft mit Mäckler auf einer Linie liegt, hat sie dann nach dem Diplom in seinem Zürcher Büro gearbeitet. Während der Realisierung eines Projekts in der Schweiz kam sie direkt mit der Arbeit auf der Baustelle in Berührung und konnte von der Planung bis zur künstlerischen Oberbauleitung den Prozess begleiten. Zwei Jahre leitete sie anschließend das Wettbewerbsteam von Hans Kollhoff in Berlin und ging dann 2010 für fünf Jahre zu David Chipperfield nach London als Projektleiterin. Schließlich gründete sie 2018 mit dem Zürcher Mark Ammann, dem an der Architekturwerkstatt St. Gallen lehrenden Architekten und Lebenspartner ein eigenes Büro und lebt nun mit Mann und Kind in Zürich.

2019 schloss sie postgraduelle architekturtheoretische Studien mit dem Master of Advanced Studies in Geschichte und Theorie der Architektur am Institut gta der ETH Zürich ab. Karl Friedrich Schinkel und Ludwig Mies van der Rohe hat sie im Blickfeld, wenn es um die "Kunst der Fuge" geht, das heißt, die möglichst perfekte konstruktive Verbindung der Bauteile. Wer konstruktiv planen möchte, und diese Erkenntnis ist ja nicht neu, tut gut daran, sich viel auf Baustellen aufzuhalten, dort zu beobachten, wie Bauleute arbeiten und wie sie ticken, was auf der chaotischen Baustelle möglich oder und was im Büro am Rechner zu kompliziert und unrealistisch ausgedacht wurde.

2014/15 nahm sie an einem europaweiten Wettbewerb für eine Gruppe von 39 Parzellen in der Altstadt von Lübeck teil. Backstein, in der Hansestadt das geradezu obligatorische Baumaterial, liegt ihr. Sie landete in der Preisgruppe mit dem Entwurf von drei Haustypen mit feinnervigem Fassadenbild, das man als abstrahierte Backsteingotik lesen kann – ohne Spitzbogen freilich. Über den Wettbewerbsgewinn kam sie zum ersten Projekt in der Hansestadt Sie hatte ihrem dialogischen Ansatz die richtige Balance zwischen Anpassung an den historischen Kontext der Altstadt und zeitgemäßer Gestaltung gefunden. Typologisch interpretierte sie das Lübecker Dielenhaus. 2023 wurde das Haus beim Erich-Mendelsohn-Preis für Backstein-Architektur mit einer Lobenden Erwähnung ausgezeichnet. Mittlerweile hat die Tätigkeit in der Hansestadt zu Folgeaufträgen geführt. In Zürich liegt der Schwerpunkt ihrer Arbeiten auf kommunalen und privaten Projekten der Sanierung und Denkmalpflege von Wohnhäusern, Geschäftshäusern und Siedlungen.

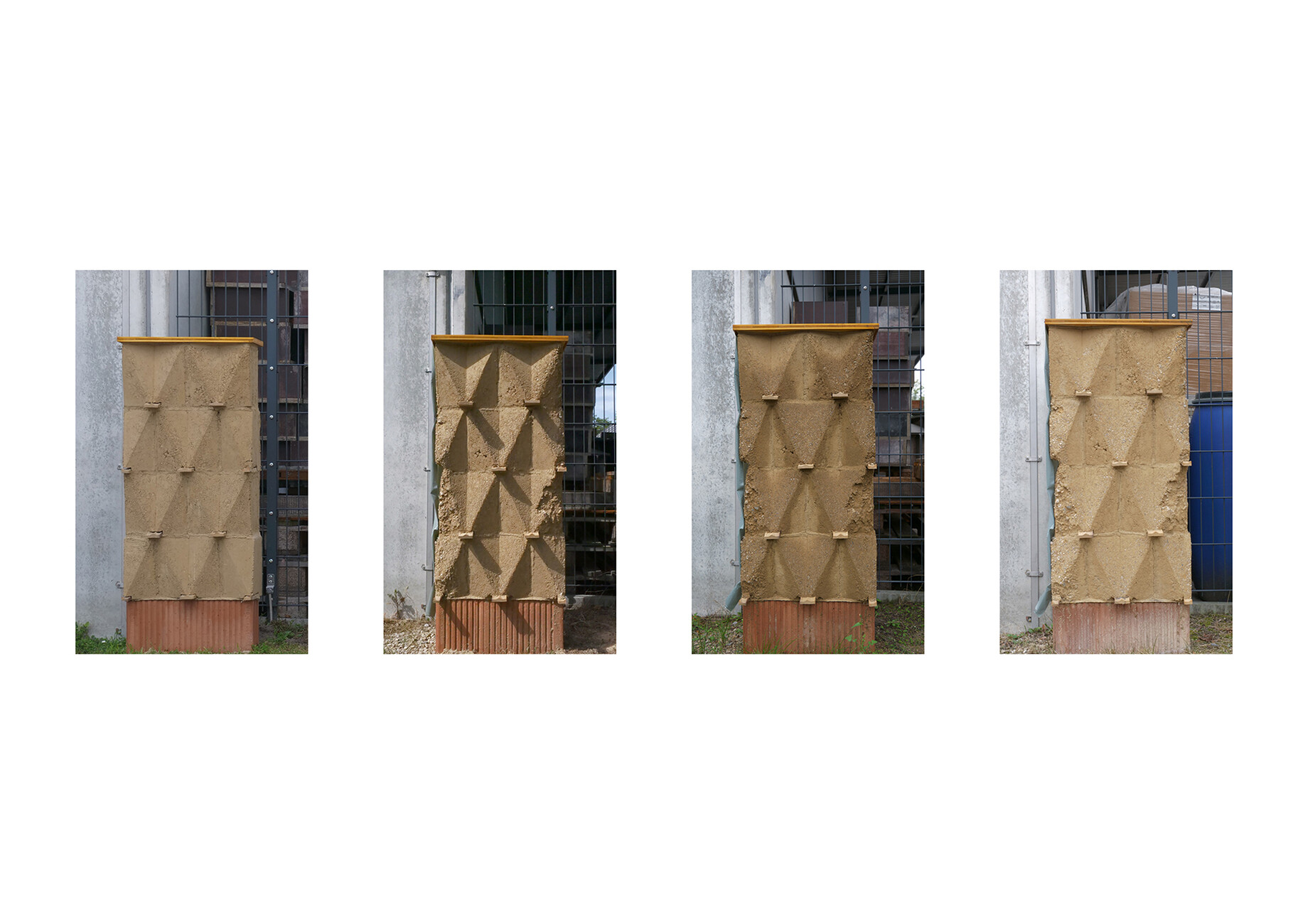

Nachdem sie in Dortmund auf eine Juniorprofessur berufen wurde, ist wieder Pendeln angesagt. Die Professur "Massive Baukonstruktionen" ist ihr wie auf den Leib geschneidert. Denn ihr Interesse gilt massiven Baustoffen, Ziegel und vor allem Naturstein. "Leichte Person liebt das Schwere", neckte ein Kollege. Ihre Forschungen an der Hochschule nach Anwendungsmöglichkeiten von Naturstein nicht nur als Fassadenmaterial ("Steintapete") sondern als konstruktiver Baustoff fließt unmittelbar in die Lehre ein. Die Studierenden entwickeln erstaunliche steinerne Konstrukte aus per CAD-Fräse geschnittenen Steinen, die dann als Modelle oder Experimentalbauten vor Augen stehen. Das Ergebnis des Lehr- und Forschungsprojekts "Pavillon aus Stein" ist ein Gewölbebau, dessen Steine so geschnitten und der so gefügt ist, dass er ohne Mörtel auskommt. Naturstein, so Anne Hangebruch, habe gute physikalische Eigenschaften. Wenn man ihn nicht gerade aus Brasilien oder aus China heranschippern lasse, sondern auf regionale Steinbrüche zurückgreife, hielten sich auch die Transportkosten und somit der CO2-Footprint im günstigen Bereich. Aber auch die neuesten Entwicklungen im Holz- und Lehmbau kann man bei ihr lernen – Betonbau eher nicht.

Anne Hangebruch lehrt in Kooperation mit MaterialexpertInnen von Natursteinwerken, Lehmbaufirmen und Holzbaubetrieben, wie man mit diesen natürlichen Baustoffen konstruiert und wie das gestalterisch aussehen könnte (oder sollte). Im Unideutsch heißt das dann: "Untersuchung des struktiven Einsatzes von regionalen bio- und erdbasierten Materialien im Wechselspiel von Konstruktionstradition und zeitgenössischem Ausdruck." Letztlich ist der Fokus auf natürliche Baustoffe auch ökologisch begründet, denn wir müssen die künftigen Architekten und Architektinnen auf die Herausforderungen durch die Klimakrise vorbereiten.

Der Umgang und das Entwerfen mit Baustoffen sind nur auf theoretischer Ebene und ohne haptisches Erleben nicht möglich. Ihre Herangehensweise in der Lehre, die Konstruktion und das Fügen an großmaßstäblichen Modellen mit den Originalbaustoffen materialspezifisch zu entwickeln und als architektonisches Thema für den Entwurf zu begreifen, wird deutlich. Deshalb auch hat sie an ihrem Lehrstuhl ein beeindruckendes Archiv für Baustoffe aufgebaut. Fein säuberlich liegen Materialproben in den Regalen, jeweils per QR-Code erläutert, dutzendweise Steinsorten, Putzproben aller Art, heimische Hölzer, Metallproben. Die Studierenden sollen ein Gespür für die verschiedenen Materialien und Oberflächen bekommen. Diese Ausrichtung, auch diese Fokussierung auf das natürliche Material, insbesondere das schwere Material, ist bei Architektinnen eher selten. Man spürt jedenfalls die Mission, die Anne Hangebruch in Forschung und Lehre verfolgt und die sie an ihre Studierenden weitergeben möchte. Aber es geht nicht nur um die Lehre, sondern um den kontinuierlichen Austausch und die gegenseitige Inspiration von Praxis, Lehre und Forschung. Die architektonische Haltung, die sie entwickelt hat, versteht die materialspezifische Konstruktion als Treiber für den architektonischen Ausdruck des Gebauten. Dies steht immer wieder auf dem Prüfstand der Praxis.

Die Qualität der konstruktiven Planung mit den Baustoffen muss sich also auf der Baustelle erweisen. Deshalb ist ihr auch die Arbeit auf der Baustelle wichtig. Sie ist eine zierliche Person, und nicht jeder vierschrötige Bauarbeiter akzeptiert auf Anhieb, dass sie das Sagen hat. Aber sie setzt auf Dialog. "Ich kann hartnäckig sein, aber ich bin nicht verbohrt", schmunzelt sie und meint, dass man mit Kommunikation besser zum Ziel kommt. "Architektonische Qualität braucht die Praxis", ist ihr Credo.