Architekturbiennale 2018

Zehn kleine Übungen in Metaphysik

Eigentlich hat sich die Kirche seit zwei Jahrhunderten zurückgezogen von der Insel San Giorgio Maggiore in der Lagune von Venedig. Bis zu seiner Auflösung während der napoleonischen Besetzung bestand hier ein reicher und mächtiger Benediktinerkonvent. Nach dem Ende der Republik Venedig blieb hier nur Palladios gewaltige Kirche ein Ort des Glaubens. Die übrige Klosterinsel diente bald als Kaserne und verkam zunehmend bis der Komplex in den 1950er und 1960er Jahren von der Kulturstiftung des Industriellen Vittorio Cini mit gewaltigem Aufwand restauriert und in ein Studienzentrum umgewandelt wurde. Die Fondazione Cini ließ dabei eine Reihe von im 19. Jahrhundert errichteten Gebäuden abreißen, den Bauschutt nutzte man, um die Insel durch Aufschüttungen zu vergrößern. Auf dem neugewonnenen Land entstand unter anderem ein kleines, heute leider baufälliges Amphitheater nach Plänen von Luigi Vietti und Angelo Scattolon sowie ein kleines Wäldchen. In diesem Waldstück hat nun der Heilige Stuhl als seinen Beitrag zur Architekturbiennale 2018 zehn Kapellen errichten lassen, unter dem Kuratorium von Francesco Dal Co sowie Micol Forti und unter der Mitwirkung von einigen der bedeutendsten lebenden Architekten.

"Locus amoenus" ist tatsächlich ein Begriff, der einem einfällt in dem kleinen Hain in der Lagune. Bäume beschatten die Wege, an deren Ende das blaue Wasser leuchtet. Der Lido grüßt herüber, die Inseln San Sérvolo, La Gracia und San Clemente, die Giudecca. Ein Zufluchtsort ist dieser kleine Wald für diejenigen, die von den Giardini, dem Gelände der Biennale, herübersetzten. Keine Informationsschlacht wie in vielen Nationenpavillons, kein Gedränge, um wenigstens einen Blick auf die Beiträge werfen zu können, keine kilometerlangen Märsche, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und dennoch hat man die vielleicht zehn wichtigsten Beiträge zur Architekturbiennale 2018 gesehen, wenn man seinen Spaziergang über San Giorgio Maggiore beendet hat.

Ganz plastisch

Anstatt die Architekten durch ein Motto, eine genaue Aufgabenstellung oder Zielsetzung zu beschränken, gingen die Kuratoren einen anderen Weg – sie benannten ein Vorbild: Gunnar Asplunds Waldkapelle (Skogskappellet), die der schwedische Architekt am Beginn seiner Karriere zwischen 1918 und 1920 auf dem neu angelegten Stockholmer Waldfriedhof (Skogskyrkogården) errichtet hat. Es ist ein schlichter kleiner Bau, in vielen Elementen dem romantischen Klassizismus des frühen 19. Jahrhunderts verpflichtet. Der Kurator hat insbesondere Asplunds Einbeziehung des Waldes in seinen Entwurf den Architekten zur Nachahmung empfohlen. Tatsächlich ist das Zusammenspiel von Kapelle und Umgebung bei vielen der zehn Neubauten auf San Giorgio Maggiore das bestimmende Element und wird zuweilen so weit getrieben, dass die Grenze völlig aufgehoben ist.

Carla Juaçaba etwa hat ihren Entwurf auf eine großdimensionierte Metallplastik reduziert – ein rechtwinklig abknickender, verchromter Stahlträger, dessen einer Schenkel senkrecht aufragt. Zwei ausladende Querstreben lassen ein stehendes und ein liegendes Kreuz entstehen, sieben Betonschwellen als Auflager des großen Stahlträgers bilden zugleich Sitzbänke. Hier ist die Natur der Raum; während die ostentative Präsenz des Kreuzes und die davor angeordneten Bänke den sakralen Charakter der simplen Konstruktion klar zu Tage treten lassen.

Javier Corvalán aus Paraguay löst sich noch deutlicher vom Gedanken des Gotteshauses. Ausgehend von der kleinen Rotunde in Asplunds Stockholmer Friedhofskapelle hängt er einen Ring von knapp elf Metern Durchmesser und drei Metern Höhe frei an einem Dreibein aus Stahlröhren auf. Der leicht gekippt hängende Ring lässt vom Waldweg die Besucher unter sich herein, während er auf der gegenüberliegenden Seite nur einen halben Meter über dem Boden schwebt. Er schafft einen gleichzeitig offenen wie geschlossenen Raum, dessen Verwendung für den Glauben nur die auf dem Dreibein montierte dreidimensionale Holzbalkenkonstruktion erahnen lässt, die das Kreuzsymbol verfremdet.

Goldschacht und Holzspalier

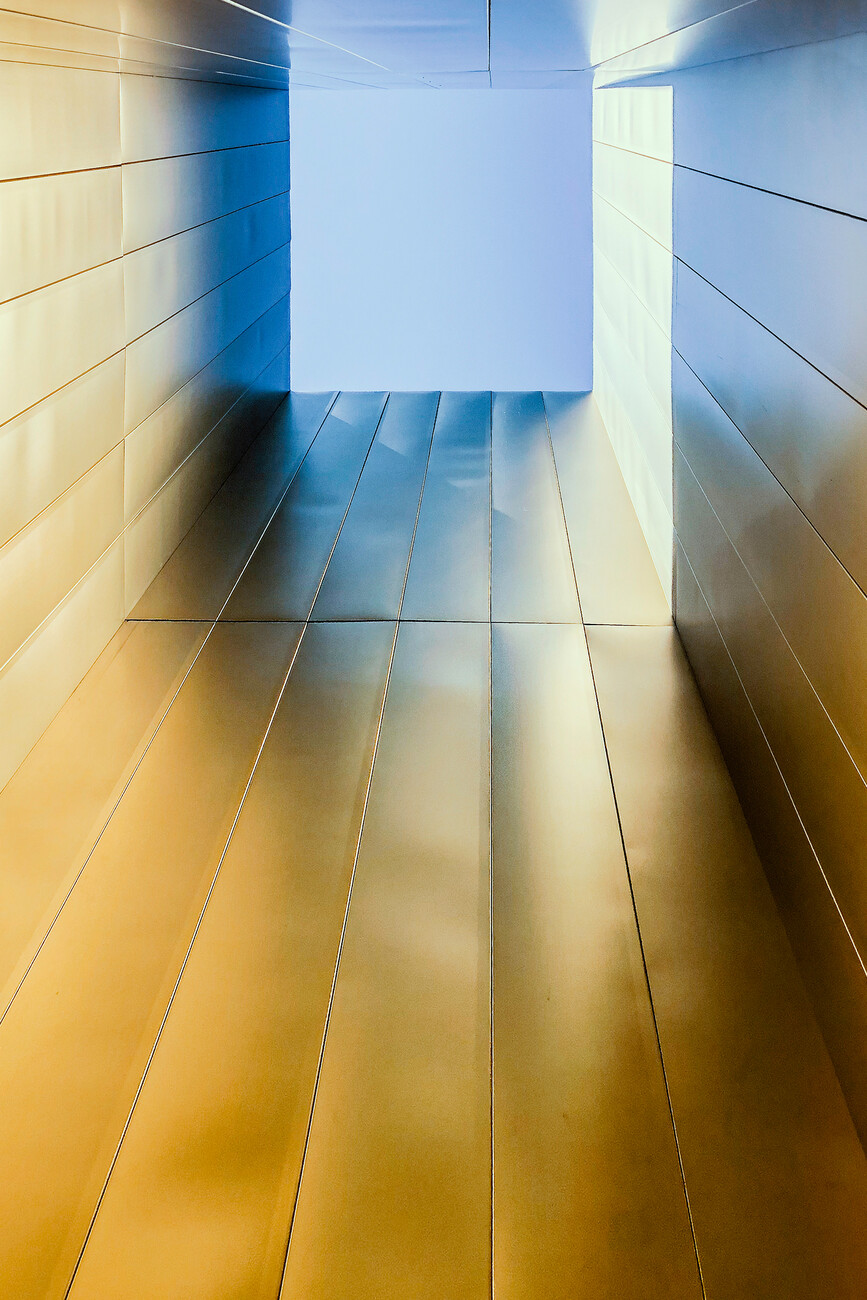

Wesentlich stärker mit dem christlichen Ritus verbunden zeigt sich der Entwurf des Australiers Sean Godsell, der eine Art verschließbaren Feldaltar für Venedig geschaffen hat. Er ist wie ein Marktstand an den vier Außenseiten durch Klappen verschließbar. Nach oben überfängt den Altar ein rechteckiger und goldfarben ausgekleideter Schacht, der Altar und Zelebranten in goldenes Licht taucht – ein kleines barockes Sakralschauspiel, das mit einigen Handgriffen reisefertig gemacht werden kann. Ähnlich transportabel erscheint der Entwurf von Francesco Cellini. Er besteht aus zwei verschränkten Metallspangen, von denen die größere den Raum definiert, während die kleinere in Raumzentrum den Altar und den Ambo umschließt.

Norman Fosters Kapelle in Form eines langgestreckten und gewundenen Raumes, der aus kreuzförmigen Stahlträgern und verspannten Holzspalieren gebildet wird, führt den Besucher auf eine wunderbare Aussicht auf die Lagune zu. Hier öffnet sich das hölzerne Wandgitter und zwischen den Besucher und die Natur schiebt sich einzig der Altar – eine gebaute Reflexion über Schutz und Offenheit, Raum und Umwelt.

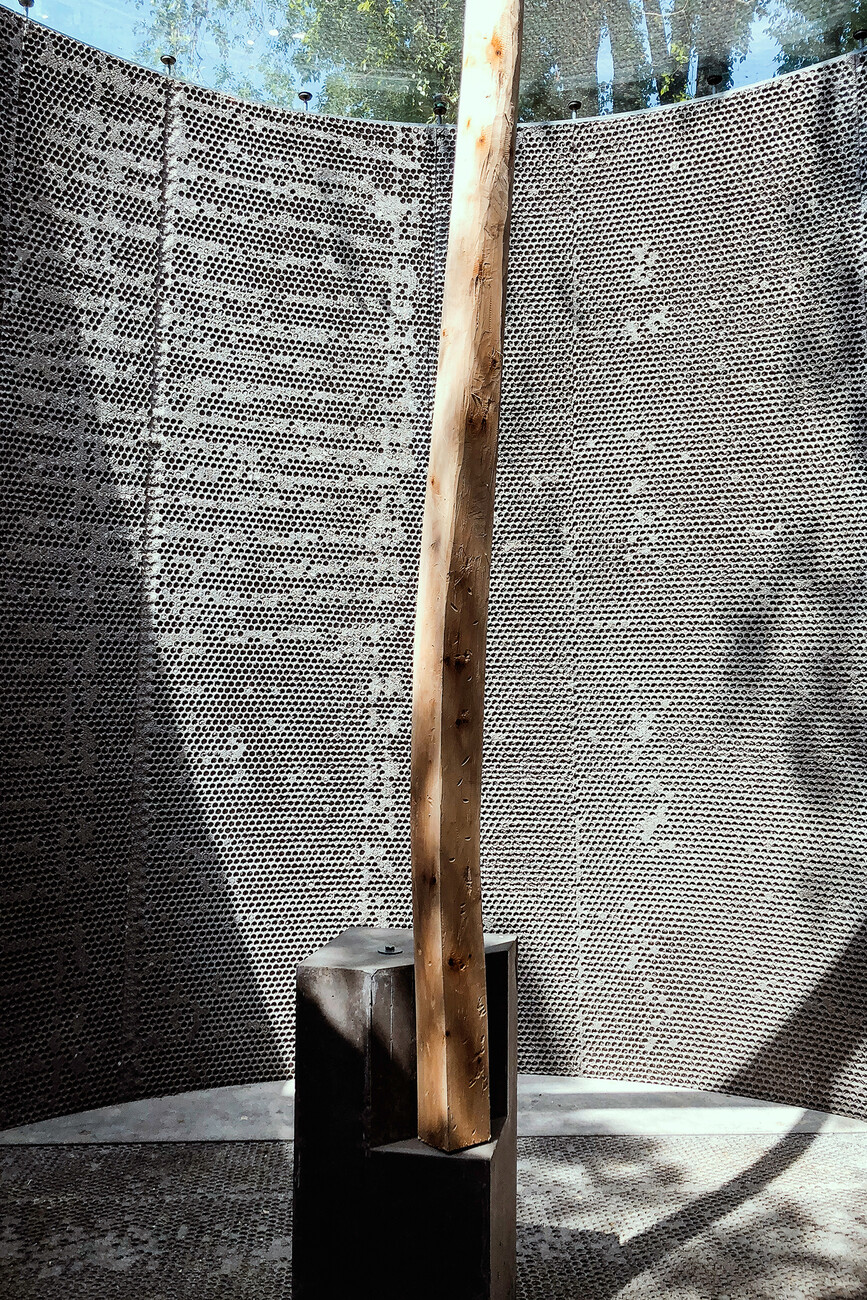

Andere Entwürfe entsprechen eher dem Typus des festen Hauses, auch wenn sie wie die terrakottarote Architektur von Ricardo Flores und Eva Prats eher ein größerer Bildstock (jedoch mit einem kreisrunden Fensterausschnitt statt eines Heiligenbildes) sind. Dem klassischen Kapellentypus am stärksten angenähert sind die kleinen Bauwerke von Andrew Berman, Smiljan Radic und Terunobu Fujimori. Berman schafft eine Kapelle auf dreieckigem Grundriss. Dem eigentlichen Andachtsraum, der nur durch ein Oberlicht an der Raumspitze erhellt wird, schaltet er eine kleine Portikus als Aufenthaltsort vor. Radics kleiner glasgedeckter Rundbau zieht seinen Reiz besonders aus der Materialität der Innenwände, wo eine Zellfolie in den Beton gelegt wurde. Fujimoto schließlich hat den typologisch konventionellsten Bau errichtet: ein kleines Holzhaus mit Bänken vor einem großen Kreuz. Dennoch gelingt es ihm vielleicht am besten, mit seinem in vielen Jahren entwickelten Formen- und Materialrepertoire sowie einer gleichermaßen einfachen wie eindrucksvollen Lichtführung einen Raum der Kontemplation zu schaffen.

Eine archaisch anmutende Raumzelle schließlich hat Edouardo Souto de Moura aus großen Blöcken Vicenza-Steins errichtet. Diese bilden die Wände mit einer innen umlaufenden Bank. Zwei gewaltige Steinplatten bilden auch das Dach, das einen Teil des Raumes bedeckt. Unterschiedliche Bearbeitungstechniken der Oberfläche des honigfarbenen Steines beleben den in seiner Simplizität monumentalen Bau, dessen Innenraum durch die Massivität der Umfassung weltentrückt wirkt.

Gotteshäuser oder Meditationsräume?

Nicht zum ersten Mal ist San Giorgio Maggiore der Ort radikaler architektonischer Experimente. Kaum zu überschätzen ist die Kühnheit Andrea Palladios, als er in den Jahren 1565-1566 für den Konvent von San Giorgio die Pläne für die Neuerrichtung der Klosterkirche entwarf. Zwar hatte er, im Zenit seiner Karriere stehend, schon zahlreiche Paläste und Villen auf der terra ferma, den Festlandbesitzungen Venedigs, vorzuweisen, hatte auch bereits die Fassade der Kirche San Francesco della Vigna in der Stadt geschaffen, doch mit dem Bau auf San Giorgio Maggiore, vis-à-vis des Dogenpalastes, setzte er an, den venezianischen, ja den abendländischen Kirchenbau insgesamt, grundlegend zu verändern. Kleinteiligkeit, Polychromie und Ornamentenreichtum der venezianischen Renaissance hatten hier ebenso wenig Platz wie manieristische Extravaganzen im Sinne eines Michelangelo oder Giulio Romano. Strenge und Erhabenheit sprechen aus seiner Fassade, der antike Tempel als Vorbild dienten. Viel monumentaler als zuvor werden hier die klassischen Formen angewendet – auch weil Palladio auf die Fernwirkung seines Bauwerkes von der Stadt aus zielt. Und dennoch war der Baumeister nicht annähernd so frei, konnte so unbedingt entwerfen, wie seine Nachfolger: die Architekten der zehn Kapellen.

Denn Sakralarchitektur hatte ja stets den strengen Gesetzen der liturgischen Praxis zu folgen. Wir vergessen leider heute allzuhäufig, dass die Bauglieder einer Kirche – Altarraum, Chor, Seitenkapellen, Umgang, Emporen – keine originelle Erfindung von Architekten waren, sondern für genau bestimmte Funktionen errichtet wurden. Gleiches gilt für jede Kapelle. Palladio etwa musste bei seinem Entwurf berücksichtigen, dass die Kirche den wichtigsten Schatz (und eine Haupteinnahmequelle) des Klosters bergen würde, nämlich Reliquien des Erzmärtyrers Stephanus. Aus diesem Grunde war sie nicht nur ein wichtiges Pilgerziel, sondern auch Ort einer großen, vom Dogen angeführten Prozession am Stephanustag. Diese Menschenströme galt es, im Bau zu lenken und an ihr jeweiliges Ziel zu führen. Wäre er dieser Aufgabe nicht gerecht geworden: sein revolutionärer Bau wäre unausgeführt geblieben.

Umso mehr überrascht es, dass Gianfranco Ravasi, Kurienkardinal, Präsident des päpstlichen Kulturrates und geistiger Vater des Biennaleprojektes, den Aspekt der liturgischen Funktion in seiner Einleitung des begleitenden Kataloges völlig ausklammert. Tatsächlich erscheint in seinem Text der Bautypus der Kapelle als eine Art überkonfessioneller, ja überreligiöser Ort der Andacht und inneren Einkehr. Licht und Natur sieht Ravasi als ideales Sinnbild des Göttlichen, während die bildhafte, erzählende Vermittlung spezifischer Glaubensbotschaften offenbar keine Rolle mehr spielt. Das ist auch insofern bemerkenswert, weil ja die Heiligenfiguren, die in so vielen katholischen Kapellen stehen, auch auf die jeweiligen Patrone als Mittler und Fürsprecher beim Allmächtigen hinweisen. Wie bereits angesprochen: Heiligen- und die damit verbundene Reliquienverehrung ist neben der Liturgie die zweite große Determinante der katholischen Sakralarchitektur. Von all dem sind die auf San Giorgio Maggiore errichteten Bauten befreit. Die katholische Kirche entlässt „ihre“ Baumeister in offiziellstem Rahmen aus wesentlichen Bedingtheiten, welche die theologische Theorie und Praxis in Jahrhunderten entwickelt haben. Ob es sich dabei um eine grundsätzliche Richtungsentscheidung handelt, muss fraglich bleiben. Vielleicht folgt man auch nur dem Zeitgeist? Schließlich sind einige der meistrezipierten Kapellenbauten der letzten Jahre, man denke etwa an Peter Zumthors Bruder-Klaus-Feldkapelle in der Eifel, in ihrer Erscheinung keine eindeutig christlichen Bauten mehr. Und Francesco Cellini bezeichnet sich in dem kurzen Begleittext zu seinem Entwurf als Atheisten und seinen Bau weniger als Kapelle, sondern vielmehr als Reflexion über eine Kapelle. All das lässt erkennen, wie grundsätzlich hier die Frage nach einer christlich-katholischen Sakralarchitektur am Beginn des dritten Jahrtausends nach Christi Geburt verhandelt wird. Allein das macht den Beitrag des Vatikans zum wichtigsten auf der diesjährigen Architekturbiennale.