Blick hinter die Kulissen

Seit dem Flughafendebakel dürfte den meisten bekannt sein, dass Bauprozesse in Berlin mitunter etwas länger dauern. Immerhin, jetzt ist er fertig, der Flughafen Berlin Brandenburg, was eindrücklich beweist, dass wirklich alles irgendwann mal zu einem Ende kommt. Gleiches gilt für die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, deren Entstehungsprozess zwar nicht soviel Medienresonanz erzeugte, aber in Sachen Kostensteigerung und Terminverschiebungen ein ähnlich tragikomisches Potenzial in sich trägt. Das Gebäudeensemble geht auf einen Wettbewerb zurück, den Ortner & Ortner Baukunst 2011 für sich entscheiden konnten. Aufgabe war es, die ehemaligen Opernwerkstätten in Berlin-Mitte umzubauen, um dort die auf die Stadt verteilten Studiengänge für Schauspiel, Regie, Choreographie und Puppenspielkunst zusammenzuführen. Allerdings dauerte die Umsetzung des Ergebnisses dann sieben Jahre und war mit Kosten von 44 Millionen Euro weit über dem veranschlagten Budget. Dazwischen lagen ein Projektstopp, Proteste der Studierenden als Reaktion darauf und anziehende Baukosten inklusive einer insolventen Firma.

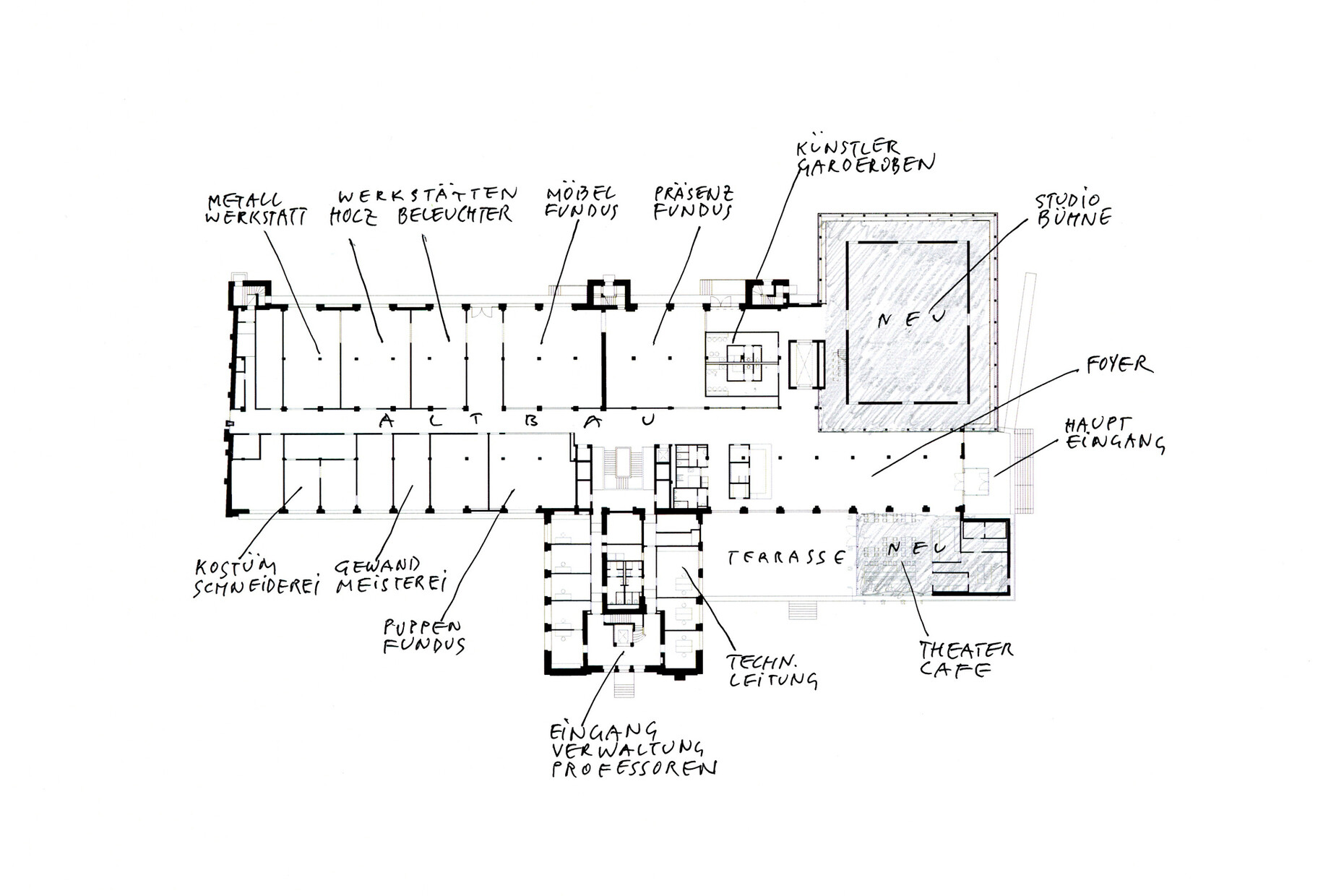

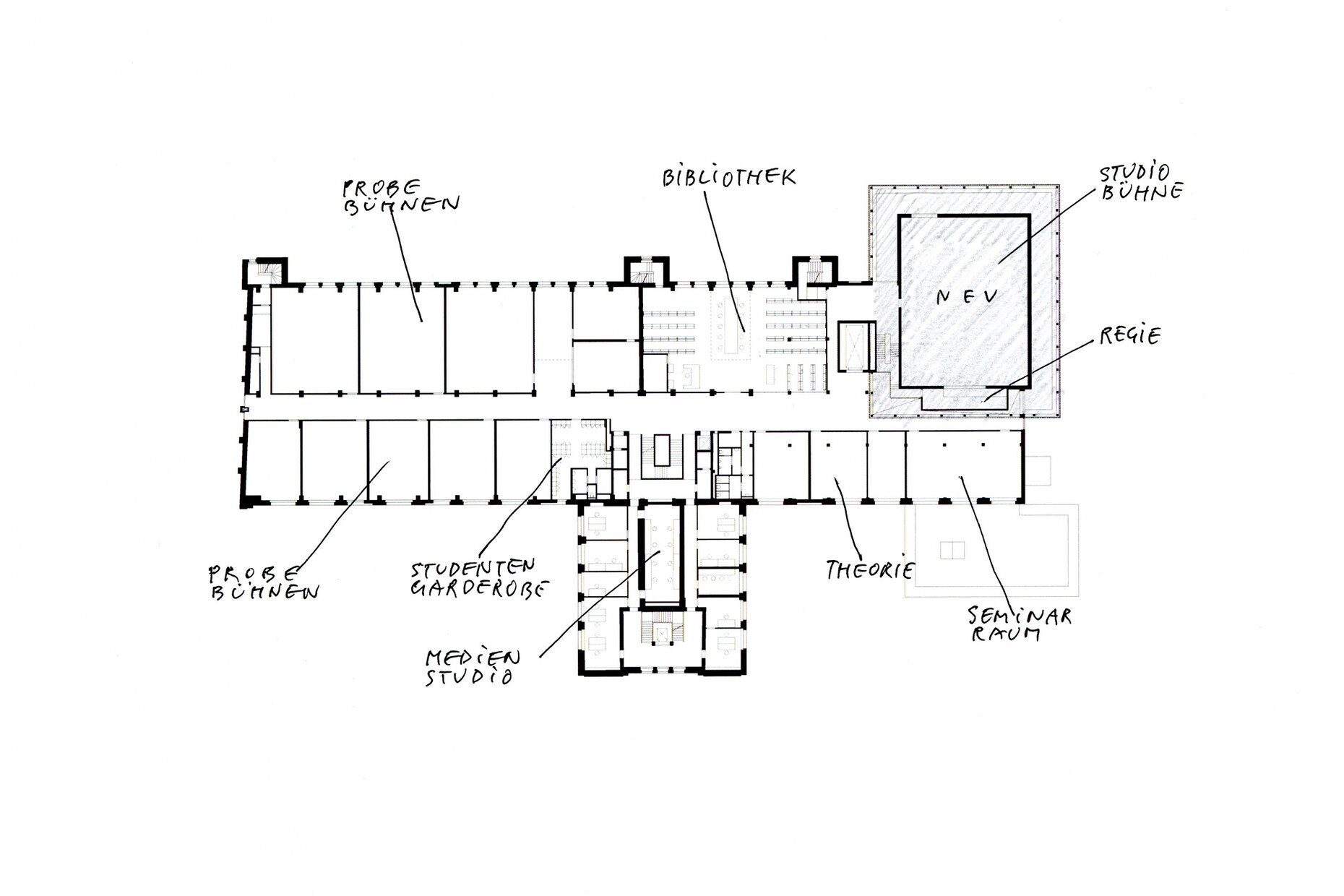

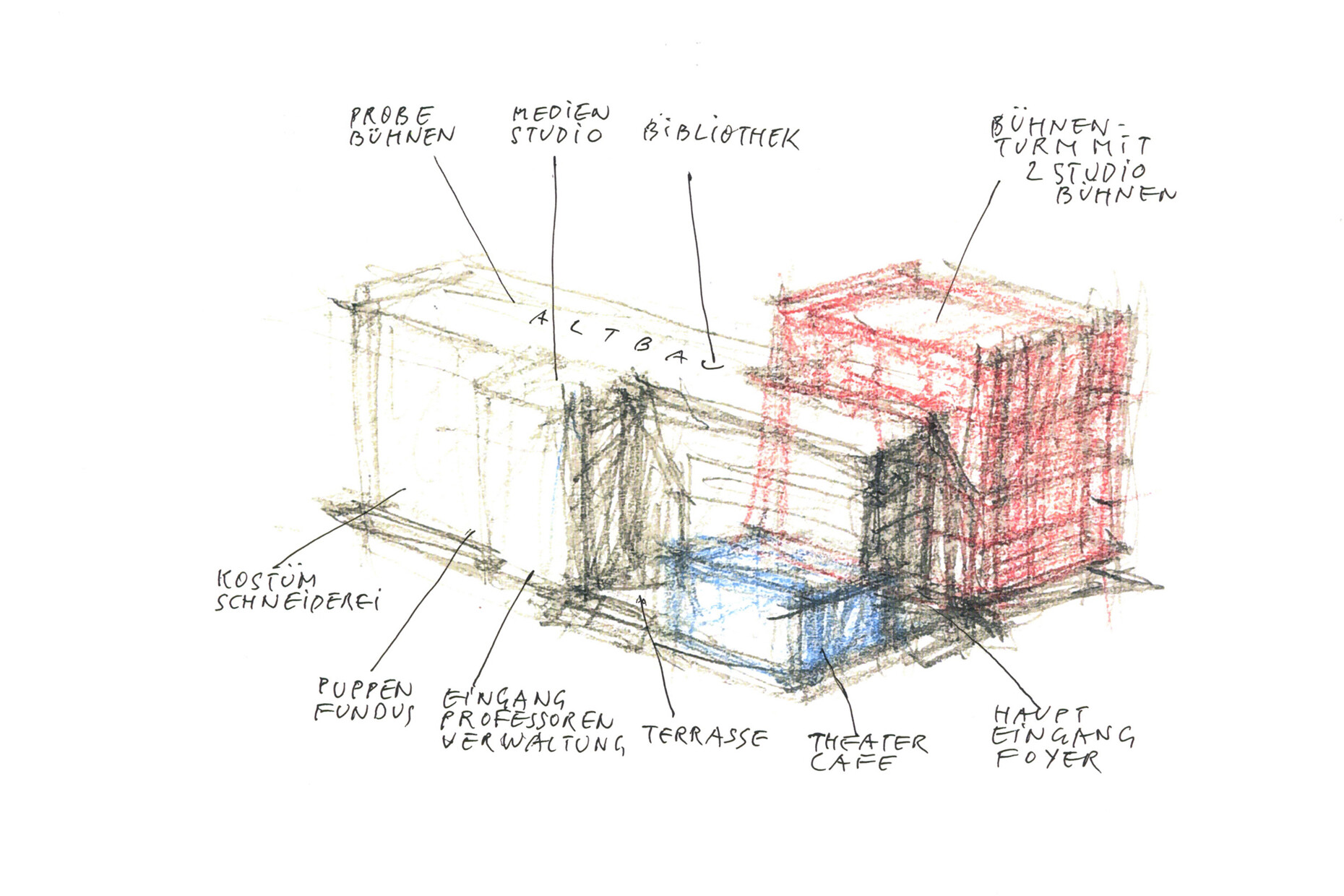

Glücklicherweise folgte dem Kostendrama kein architektonisches, weshalb man der neuen Hochschule für Schauspielkunst zumindest in dieser Hinsicht ein Happy End attestieren darf. Dabei handelt es sich um einen viergeschossigen Betonriegel mit Lochfassade aus den 1950er Jahren, der von den Architekten umgebaut und um zwei zusätzliche Baukörper erweitert wurde. Da ist zum einen die eingeschossige Cafeteria, die im Südwesten an den Bestandsbau andockt und zum anderen der markante, 24 Meter hohe Bühnenturm im Nordosten, der in die vorhandene Baumasse auf der Stirnseite eingeschnitten wurde. Im Zusammenspiel definieren sie den Haupteingang, wobei dem Bühnenturm sowohl aus programmatischer als auch städtebaulicher Sicht die Rolle des Ensemblekopfes zukommt. Er nimmt die beiden Probebühnen in sich auf und ist mit seiner prägnanten Holzfassade gleichzeitig ein Aushängeschild, das nachts aufgrund der hinter der Lärchenlattung liegenden Polycarbonatplatten zum Leuchtkörper wird. Die damit einhergehende Fernwirkung ist auch nötig, denn die Hochschule liegt im Hinterhof eines Blocks – der Zugang erfolgt über eine Baulücke.

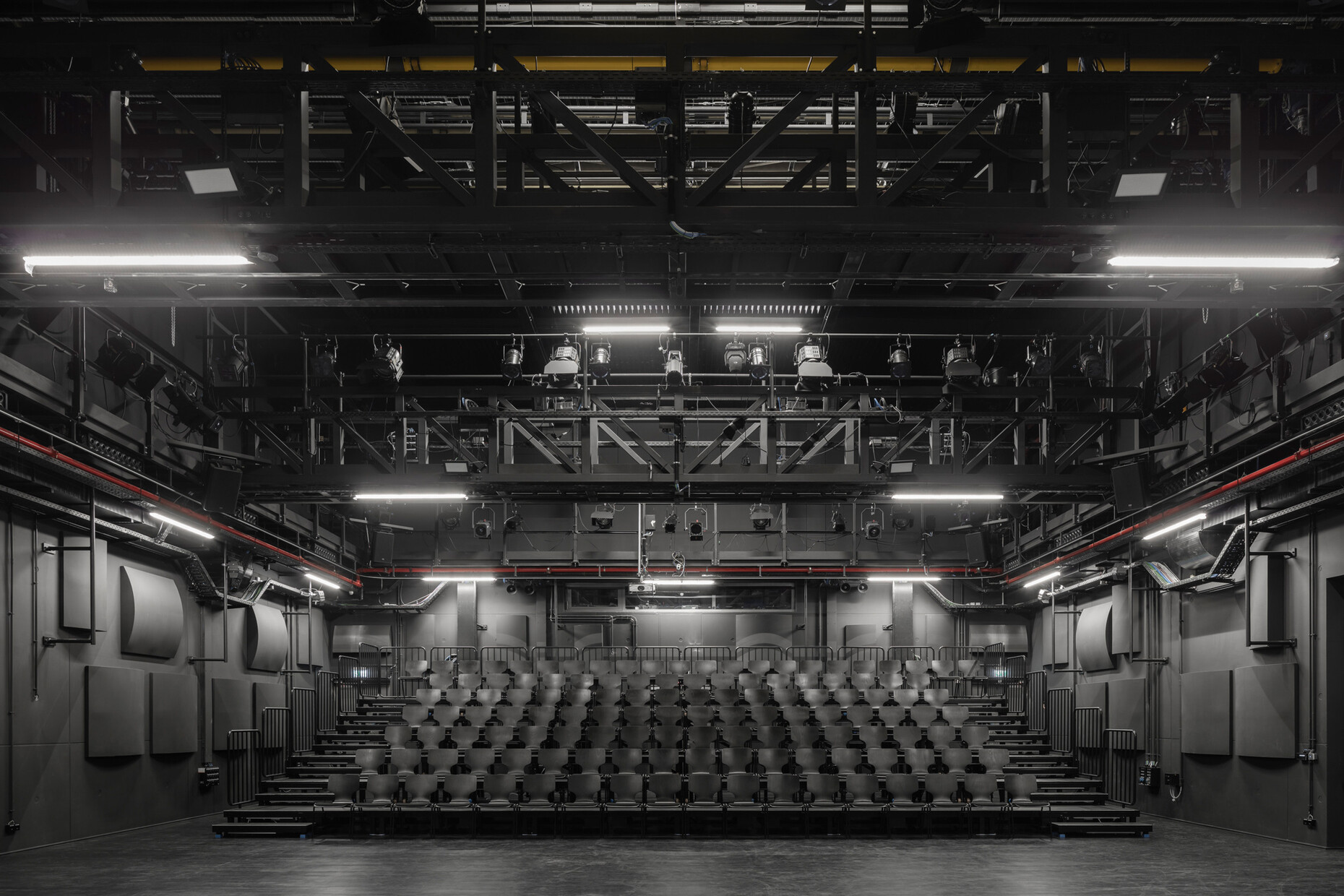

Auf die heterogene Nachbarschaft und die Lage in zweiter Reihe reagierten die Architekten mit einer im besten Sinne rohen Architektur, die sich auch im Innern fortsetzt. Betritt man das Gebäude über den Haupteingang, gelangt man zunächst in das Foyer. Links öffnet sich die Cafeteria als Raumtasche und geradeaus eine Empfangstheke hinter der auf der rechten Seite eine Erschließungstraße beginnt. Sie macht die Werkstätten und den Theaterfundus zugänglich, dessen verglaste Wände einen Blick hinter die Kulissen gewähren. Dem gleichen Prinzip folgt das neue Erscheinungsbild des Gebäudes, dessen Materialität eine ähnliche Entzauberung vollführt. Deshalb wurde das Innere nur bis zu einer Höhe von 2,30 Metern verputzt. Hinzu kamen neue Holztüren und Fußleisten sowie ein dunkler Tafellack mit dem die Wände gestrichen wurden. Darauf können sich die Studierenden nun mit Kreide verewigen. Der darüber liegende Rest aus Ziegelmauerwerk, Kalksandstein, Betonstützen und Gipskartonplatten präsentiert sich dann allerdings als archaisches Flickwerk.

Eine neu dazugekommene dreiläufige Treppe, die seitlich von der Erschließungstraße abgeht, wurde als freistehende Betonskulptur in entsprechendem Rohbaucharme ausgeführt. Auch die Verschneidung des neuen Bühnenturms mit dem Bestand wird im Innern abgebildet. Dort findet sich die Lattenfassade in der Erschließungstraße wieder und stellt einmal mehr die Struktur des Hauses offen zur Schau. In diesem Zusammenhang kann man sich natürlich die Frage stellen, ob der architektonische ShabbyChic der Hochschule einem bestimmten Zeitgeist geschuldet ist oder ob er das Konzept eines Blicks hinter die Kulissen einfach nur konsequent abbildet. Immerhin gehört das Gebäude zu den Finalisten des DAM-Preises – und das sicher nicht zu unrecht.